干眼癥(Dry eye disease, DED),又稱干性角膜結膜炎��,是指由于淚液的質或量的異?����;驕I液液體動力學異常引起的眼部不適和眼表面損害的一類疾病的總稱�����。干眼癥發病機制復雜����,其中炎癥是干眼癥發病中的關鍵因素之一�����。炎癥是機體對損傷、刺激或感染的一種生理性反應,通常會導致局部組織的血管擴張和滲出����。角膜血管生成是指角膜表面血管的異常增生����,通常與炎癥和其他疾病有關�����。炎癥可以刺激角膜血管生成�����,而新生血管的形成又可能加劇炎癥反應,形成惡性循環��。因此,控制炎癥和角膜血管生成對于防治干眼癥至關重要。

近日,中國科學院上海藥物研究所左建平研究員課題組研究證實����,局部應用S-腺苷同型半胱氨酸水解酶抑制劑DZ2002�����,可顯著改善干眼癥病理癥狀,并通過體內外機制研究探討了DZ2002對角膜血管新生和結膜炎癥的調控作用。該成果發表于2023年8月21日以“DZ2002 alleviates corneal angiogenesis and inflammation in rodent models of dry eye disease via regulating STAT3-PI3K-Akt-NF-κB pathway”為題在線發表于《中國藥理學報》����,并于2024年1月2日作為年度第一期封面文章刊發。

DZ2002(脫氧菇嘌甲酯)是國際上首個針對-S腺苷同型半胱氨酸水解酶(S-adenosyl-L-homocysteine hydrolase, SAHH)的可逆型抑制劑,具有良好的體內外抗炎和免疫抑制作用。DZ2002作為治療系統性紅斑狼瘡候選新藥已完成I期臨床研究,作為治療銀屑病的外用劑型已獲得臨床研究許可�����。本研究在苯扎氯銨(Benzalkonium Chloride�����,BAC)誘導的蒸發過強型大鼠干眼癥模型和氫溴酸東莨菪堿(Scopolamine Hydrobromide��,SCOP)誘導的淚液分泌不足型嚙齒類干眼癥模型中探究了DZ2002的療效作用。

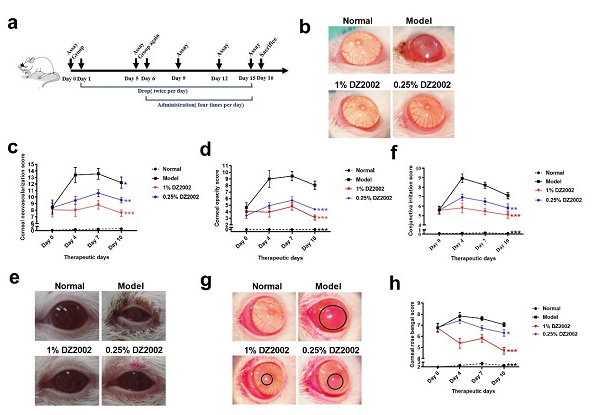

研究結果揭示����,DZ2002可以顯著緩解BAC誘導的角膜血管新生�����、角膜不透明度、結膜充血����、結膜水腫以及降低眼表細胞凋亡數量����,明顯改善BAC誘導的眼表病理損傷(圖1)��。DZ2002可顯著抑制炎癥和角膜組織血管生成相關基因的表達��,下調STAT3、PI3K����、Akt的表達����,能顯著恢復SCOP誘導的SD大鼠淚液分泌量����,恢復杯狀細胞數量����,降低角膜熒光素鈉評分,恢復淚膜穩定性��,有效抑制角膜組織炎癥和血管生成相關基因的表達�����。此外����,DZ2002亦能顯著恢復SCOP誘導的C57BL/6小鼠的淚液分泌量和杯狀細胞數量�����。

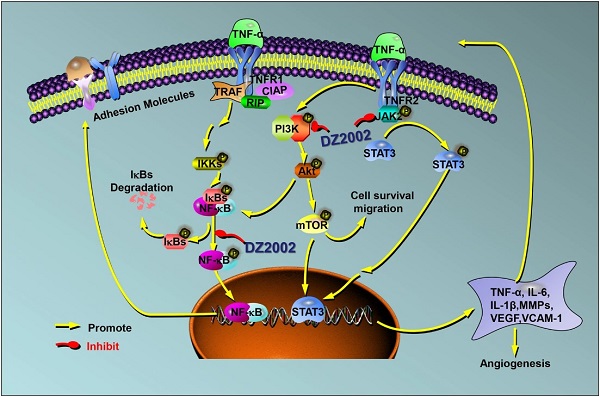

角膜是一種無血管組織����,角膜的無血管免疫特權是眼表穩態的關鍵��,角膜血管新生會破壞角膜不透明度造成視力障礙并降低角膜移植成功率��。角膜血管新生是多種眼表病理損傷的并發癥��,包括角膜移植和青光眼等,而干眼癥也是與病理性眼表血管新生和角膜淋巴管生成相關疾病之一����。在體外TNF-α誘導的人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)的炎性血管新生模型中,研究發現�����,DZ2002可顯著降低CD31和LYVE-1以及血管黏附分子VCAM-1的表達����,并能顯著降低促血管生成因子VEGFA、VEGFC以及VEGFR2的表達�����,卻能顯著增加抗血管生成因子PEDF的表達����,揭示了DZ2002對新生血管的生成具有明顯的抑制效應;進一步研究發現,DZ2002能抑制TNF-α刺激HUVECs引起的STAT3-PI3K-Akt過度激活,降低TNF-α誘導HUVECs血管生成的效應�����;DZ2002還可有效抑制TNF-α誘導HUVECs的NF-κB核移位����、降低TNF-α刺激下NF-κB的活化(圖2)。

本研究首次證實了候選新藥 DZ2002可以顯著緩解 BAC誘導的蒸發過強型干眼模型和SCOP誘導的淚液分泌不足型干眼模型的干眼癥狀,抑制炎癥和血管新生相關基因的表達��。體外試驗結果同樣揭示��,DZ2002可顯著地抑制TNF-α誘導HUVECs的生物學功能改變����,發揮抗血管生成和抗炎效應��,為干眼癥的藥物開發和DZ2002的臨床應用提供了新的研發基礎��。

上海藥物所碩士研究生吳春梅和南京中醫藥大學碩士研究生毛佳雯為論文第一作者��。上海藥物所左建平研究員�����、林澤民副研究員,上海中醫藥大學何世君研究員為該研究的通訊作者�����。該項工作得到了國家自然科學基金和上海市級重大專項以及中國科學院“西部之光”計劃的資助����。

全文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41401-023-01146-y

圖1. DZ2002在苯扎氯銨誘導的大鼠干眼癥模型中的療效作用。

圖2. DZ2002通過抑制STAT3-PI3K-Akt-NF-κB信號通路抑制血管生成和炎癥�����。DZ2002通過下調IκB的降解和磷酸化以及NF-κB的磷酸化和核移位來抑制TNF-α誘導的NF-κB信號轉導;DZ2002抑制STAT3-PI3K-Akt信號通路上下游信號分子的激活��,抑制炎癥因子和促血管生成因子的分泌�����。

(供稿部門:左建平課題組)

17312606166

17312606166