動物種屬的選擇

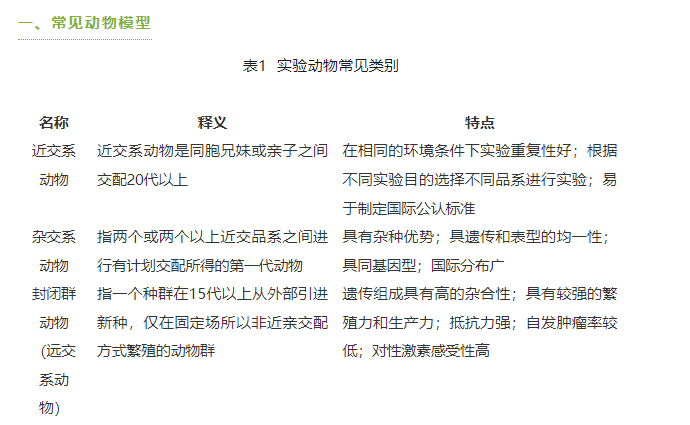

我們開始設計動物實驗時,可能很多人都會有這樣的疑問:在進行研究過程中我們究竟該如何選擇實驗動物的種屬呢?借此,今天主要從常見動物類型、毒理學評估、藥物非臨床藥代動力學(PK)、毒代動力學(TK)和藥理學這幾個方面逐一進行說明。

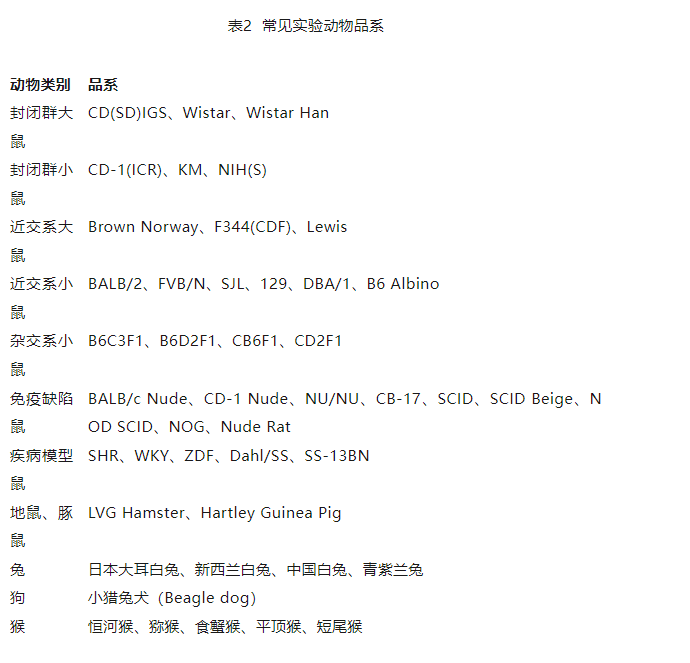

二、毒理學評估

對于臨床前候選藥物的安全性評估,主要包括嚙齒類和非嚙齒類動物在服用不同劑量藥物后的毒理學評估。這個階段的目的是確定系統和局部暴露,探索劑量與暴露的相關性。通過單個和多個遞增劑量的研究,可以評估藥物在體內的蓄積、誘導和毒性。

不同品系的小鼠(C57BL、BALB/c、KM和ICR等)、大鼠(如SD、Wistar和Fischer等)都可以在該研究中使用。Beagle犬通常用于非嚙齒類實驗。非人類靈長類動物,如獼猴、恒河猴或狨猴也會被用到。其中,非人類靈長類動物常用來評估大分子藥物的免疫原性,當狗的藥物代謝特征明顯不同于人類時也會使用它們。如藥物代謝酶如乙醛氧化酶,在物種間可能有明顯的差異,為了確保所有代謝產物安全性的良好覆蓋,我們可以選擇與人類代謝特征相近的動物。因為不同物種的代謝特征不同時,代謝介導的毒性可導致一個物種相對于其他物種對藥物更敏感。

三、藥理學或藥效學研究

對于基因治療藥物、抗體藥物、細胞因子和蛋白質類藥物及化學藥物在體內有效性的評價,涉及到的動物主要為正常動物或病理模型動物。其中,選擇模型動物的依據也是基于受試藥物在臨床上的適應癥,同時實驗模型必須能反映藥理作用的本質,如果有些新藥確實無法滿足上述動物模型要求,應該充分說明改用其它模型的理由。常見動物模型如下表所示。

總之,不同動物模型對藥效評選的不同結果給新藥評價工作帶來不小的困難。而對于仿制藥品的藥效評價更多是基于原研或參比制劑質量標準或/并以原研作為對照,藥效評價相對較易。動物模型應根據人體發病機制來建立,一定要在體內和體外、動物和人體的各方面效應之間不斷驗證。一個藥效評價往往需要幾個模型,且在評價工作的不同階段反復進行,切忌單憑個別動物指標就做出是與否的結論。

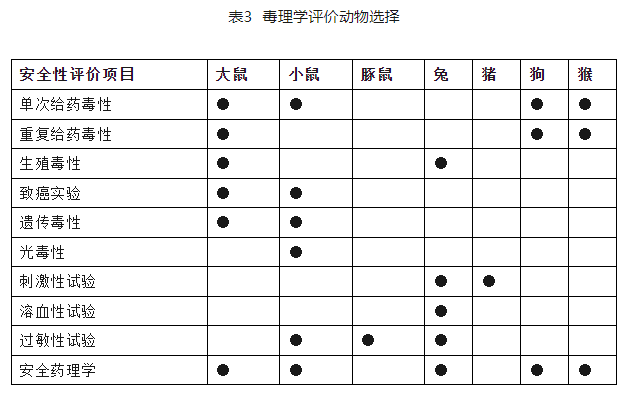

動物給藥方式的選擇

動物給藥方式有很多,我們一般選擇與臨床給藥方式一致,有些情況下可以選擇與臨床給藥接近的方式。根據EFPIA(歐洲聯盟歐洲制藥工業協會聯合會)和ECVAM(歐洲替代方法驗證中心)在2001年聯合發布的關于動物給藥和最大體積的指導原則,其為我們提供了動物實驗設計依據以及最大限度保護動物的權益。實驗室常用實驗動物給藥途徑及給藥體積,如下表所示。

值得注意的是:我們在實際給藥的過程中應該充分保證給藥劑量的準確性,應對給藥前的受試藥物進行劑量確證。常用HPLC或LC/MS等方法進行定量,計算出實際給藥前的藥物劑量。同時,需注意取樣方式,受試藥物在助溶/助懸劑中的狀態(如溶液、混懸液等)以及藥物制劑的類型(如口服片劑/溶液、凍干粉劑等)而定,因為這些特性直接決定了劑量配制和給藥過程的準確性。提前充分的了解,可有助于減少動物給藥操作過程中帶來的人為誤差。

美鳳力借多年的大動物經驗,堅持以“務實求真”為宗旨,累計為4000多家客戶提供品質大動物臨床前服務,得到了客戶的一致好評。如果您有動物試驗、臨床培訓、組織病理、大動物試驗、臨床試驗、產品注冊科研課題等...

請立即點擊咨詢我們或撥打咨詢熱線: 17312606166 ,我們會詳細為你一一解答你心中的疑難。 添加好友

17312606166

17312606166