南方醫科大學南方醫院麻醉科教授劉克玄團隊研究揭示了小腸類器官治療缺血性腸損傷的作用及機制。近日,相關成果發表于《自然-通訊》。

論文共同第一作者、南方醫科大學南方醫院麻醉科博士張芳玲表示,腸缺血再灌注損傷(Ischemia/Reperfusion,I/R)常見于創傷、休克、感染、急性腸系膜缺血、腸梗阻、小腸移植及體外循環手術等臨床情況,常因腸屏障的損傷導致腸外多器官功能不全或衰竭,死亡率極高。

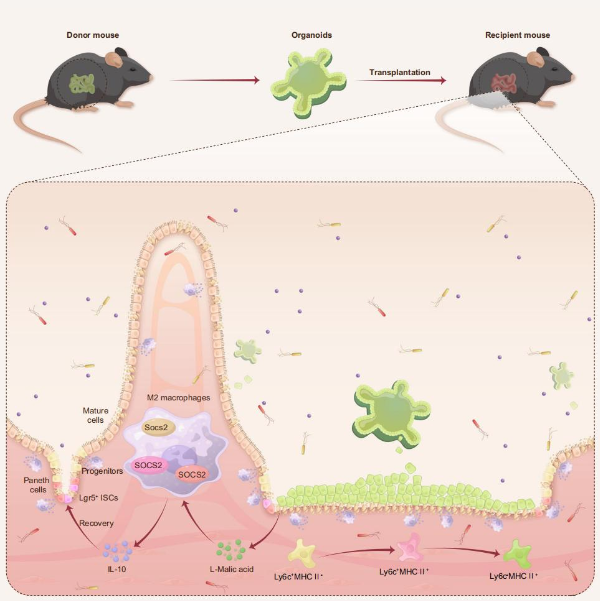

類器官移植對腸I/R腸損傷的治療作用。研究團隊 供圖

為此,劉克玄團隊探討了小腸類器官對腸I/R腸損傷的保護作用及機制。他們成功培養小腸類器官并將其植入腸I/R后的受損腸粘膜組織,發現小腸類器官對腸I/R損傷具有良好的保護作用。通過代謝組學發現,小腸類器官條件培養基中富集的代謝產物和小腸類器官移植后受體小鼠的盲腸內容物中,共同表達L-蘋果酸。

研究人員還發現,體外循環心臟手術(包含腸I/R過程)患者術前糞便中的L-蘋果酸含量與術后腸損傷的程度存在明顯的負相關。進一步,研究團隊采用SOCS2基因敲除小鼠、巨噬細胞過繼回輸實驗進一步探討了L-蘋果酸在腸I/R腸損傷中的作用和機制,發現L-蘋果酸依賴于SOCS2促進巨噬細胞M2極化釋放IL-10減輕腸I/R損傷。

論文通訊作者劉克玄表示,其研究揭示了小腸類器官通過分泌L-蘋果酸調節免疫微環境改善腸I/R損傷,為臨床治療缺血性腸損傷提供了新策略。

相關論文信息:https://www.nature.com/articles/s41467-023-42502-0

17312606166

17312606166