在一項(xiàng)新的研究中,來自美國(guó)華盛頓大學(xué)的研究人員開發(fā)出一種技術(shù),可以定量確定斑馬魚胚胎中發(fā)生的基因活性變化,這些變化是對(duì)關(guān)鍵基因的特定編輯做出的反應(yīng)。這種方法可以定量確定數(shù)千個(gè)胚胎中數(shù)百萬個(gè)細(xì)胞在發(fā)育過程中的基因活性和遺傳變異的影響。相關(guān)研究結(jié)果于2023年11月15日在線發(fā)表在Nature期刊上,論文標(biāo)題為“Embryo-scale reverse genetics at single-cell resolution”。

這些作者說,這一進(jìn)展將加快對(duì)正常胚胎發(fā)育的研究,并促進(jìn)對(duì)特定基因突變?nèi)绾斡绊懻麄€(gè)胚胎中的細(xì)胞并導(dǎo)致疾病的理解。

論文共同第一作者Lauren Saunders說,“如今我們可以利用斑馬魚來確定特定基因的缺失如何影響生物體內(nèi)的所有細(xì)胞。這項(xiàng)新研究提供了關(guān)于基因發(fā)揮什么作用和在哪里發(fā)揮作用的重要線索,也許有一天會(huì)顯示不同的療法如何可能預(yù)防或治療相關(guān)的遺傳疾病。”

以前的研究曾繪制過斑馬魚胚胎細(xì)胞基因表達(dá)差異圖譜,但是這些圖譜沒有揭示單個(gè)胚胎之間的基因表達(dá)差異。這些早期的圖譜還缺乏中后期胚胎發(fā)生時(shí)期的緊密時(shí)間點(diǎn)。此外,過去的研究結(jié)果僅代表了野生型生物或一些基因擾動(dòng)在單個(gè)時(shí)間點(diǎn)的的基因表達(dá)譜。

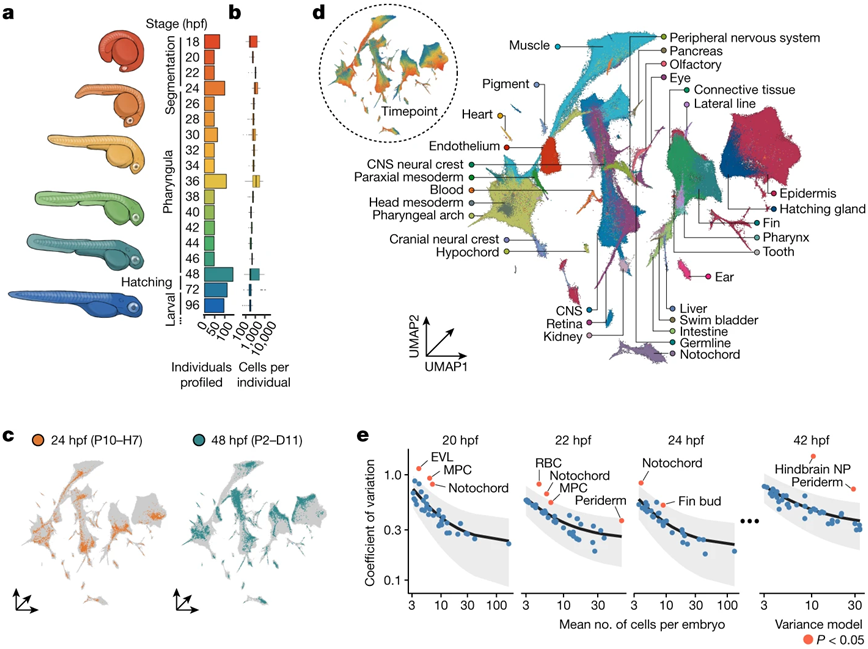

在這項(xiàng)新的研究中,這些作者標(biāo)記了1800多個(gè)胚胎的轉(zhuǎn)錄組。然后,他們通過在胚胎發(fā)育過程中的 19 個(gè)時(shí)間點(diǎn)取樣,追蹤每種細(xì)胞類型隨時(shí)間發(fā)生的變化。他們還引入了23種不同的基因擾動(dòng),從而可以看到每種突變?nèi)绾坞S著時(shí)間的推移影響生物體內(nèi)所有細(xì)胞類型的基因表達(dá)和細(xì)胞發(fā)育。

為了追蹤哪些細(xì)胞來自哪些胚胎,這些作者使用了一種名為sci-Plex的技術(shù),這種技術(shù)是由華盛頓大學(xué)醫(yī)學(xué)院基因組科學(xué)副教授Cole Trapnell實(shí)驗(yàn)室和華盛頓大學(xué)醫(yī)學(xué)院基因組科學(xué)教授Jay Shendure實(shí)驗(yàn)室開發(fā)的。

利用這種技術(shù),這些作者首先用較短的DNA 分子標(biāo)記每個(gè)胚胎的細(xì)胞核,每個(gè)胚胎都攜帶一種獨(dú)特的序列。這些序列就像一個(gè)條形碼,讓他們能夠識(shí)別哪個(gè)細(xì)胞來自哪個(gè)胚胎。通過這種方法,他們追蹤了他們分析的300 多萬個(gè)細(xì)胞。

為了確定每種細(xì)胞類型中哪些基因處于活躍狀態(tài),他們利用了這樣一個(gè)事實(shí):當(dāng)一個(gè)基因處于活躍狀態(tài)時(shí),它的DNA 中編碼的遺傳指令必須首先被復(fù)制到一種叫做信使 RNA(mRNA)的相關(guān)分子中。然后,細(xì)胞以 mRNA 編碼的指令為藍(lán)本,合成該基因編碼的蛋白。當(dāng)一個(gè)基因活躍時(shí),它的mRNA 水平會(huì)在細(xì)胞內(nèi)上升;當(dāng)它不活躍時(shí),它的mRNA 水平較低或不存在。因此,mRNA 水平能告訴你一個(gè)基因何時(shí)“開啟”或“關(guān)閉”。

利用寡核苷酸散列法收集個(gè)體分辨的單細(xì)胞斑馬魚圖譜。圖片來自Nature, 2023, doi:10.1038/s41586-023-06720-2。

由于每種細(xì)胞類型都有不同的功能和不同的基因表達(dá)特征,因此僅通過測(cè)量 mRNA 就能確定哪些細(xì)胞代表不同的細(xì)胞類型。因此,這些作者不僅可以定量確定基因表達(dá)如何隨基因擾動(dòng)而變化,還可以定量確定胚胎中某些細(xì)胞群體是增加了還是減少了。

Saunders說,這些發(fā)現(xiàn)將擴(kuò)展有關(guān)正常和異常胚胎發(fā)育的知識(shí),并促進(jìn)對(duì)動(dòng)物和人類進(jìn)化的了解。

這些作者發(fā)現(xiàn),細(xì)胞的胚胎起源、最終結(jié)果及其基因表達(dá)譜之間存在一些令人驚訝的關(guān)系。通過研究對(duì)脊索(notochord)發(fā)育非常重要的基因,他們發(fā)現(xiàn),具有類似脊索的基因表達(dá)譜的細(xì)胞反而是早期顱底軟骨(skull base cartilage)。

Saunders說,“在斑馬魚和人類中,顱骨有兩個(gè)胚胎起源。我們發(fā)現(xiàn),成為顱骨底部的細(xì)胞類似于脊索的細(xì)胞,并不類似于包括面部在內(nèi)的早期顱軟骨的其他部分中的細(xì)胞。目前還不清楚前一個(gè)細(xì)胞群體是如何進(jìn)化的,我們的數(shù)據(jù)如今使我們能夠就顱軟骨生成細(xì)胞在脊椎動(dòng)物進(jìn)化過程中是如何產(chǎn)生的提出新的假設(shè)。”

參考資料:

Lauren M. Saunders et al. Embryo-scale reverse genetics at single-cell resolution. Nature, 2023, doi:10.1038/s41586-023-06720-2.

Study details gene activity in cells of developing embryo

https://newsroom.uw.edu/news/study-details-gene-activity-cells-developing-embryo

17312606166

17312606166 加微信獲取對(duì)接

加微信獲取對(duì)接