研究人員首次建立了大腦的3D模型,其中包括來自不同供體的各種細胞類型。這些類器官可能有助于揭示為什么大腦對藥物的反應因人而異。6月26日,相關(guān)成果發(fā)表于《自然》。

據(jù)《自然》報道,之前其他團隊已制作了多個人類供體腦細胞的2D薄片,但這項工作報道了足夠強大的可用于研究的3D系統(tǒng)。

“這是一項非常強大的技術(shù),也是一種強大的方法。”未參與該研究的美國加利福尼亞大學舊金山分校生物學家Tomasz Nowakowski說,許多研究團隊可能會接受這種方法,“這是技術(shù)上的杰作”。

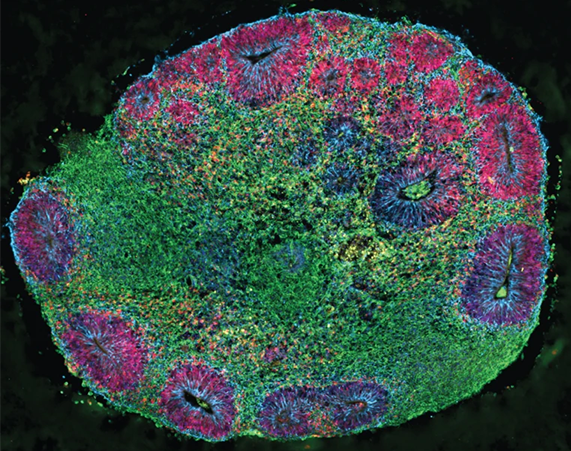

經(jīng)過1個月的生長,由多個人類供體細胞組成的大腦類器官寬度剛剛超過1毫米。圖片來源:N. Antón-Bola?os et al./Nature

這些被研究者稱為嵌合體的嵌合培養(yǎng)物,結(jié)合了來自多達5個供體的細胞,未來的迭代還可能會結(jié)合數(shù)百人的細胞。

論文通訊作者、美國哈佛大學干細胞生物學家Paola Arlotta說:“如果有一天,我們可以在試驗之前使用嵌合體預測個體對新療法的反應,那會怎么樣?我喜歡想象未來。”

被稱為類器官的模型系統(tǒng)模仿器官的細胞組成,如腸道和肺部。研究人員將來自人類供體的干細胞浸泡在一種精確配制的化學混合物中,以促進干細胞成熟為特定器官中典型存在的所有細胞類型,培養(yǎng)條件也促使細胞聚集成復雜的3D形狀。

大腦類器官生長特別緩慢,使用起來也特別苛刻,研究人員一直在尋找更好的制造方法。一種方法是將來自幾個供體的細胞組合成一個單一的類器官。多供體細胞團可能更容易處理,并且可以在單一模型中捕獲廣泛的人類遺傳多樣性。然而,由于起始干細胞的生長速度不同,快速生長的干細胞不可避免地會取而代之。

現(xiàn)在,Arlotta和同事找到了訣竅——首先制備一套單一供體類器官。當這些細胞成熟時,所有類器官中的細胞都以相似的速度生長。將這些結(jié)構(gòu)均質(zhì)化并將細胞聚集在一起,就有可能培養(yǎng)出復合類器官。在該研究中,嵌合體在3個月后增長到約3至5毫米寬,并且含有與胎兒皮質(zhì)組織相同的細胞類型。

“這真的是一個很大的進步。”荷蘭類器官研究公司HUB Organoids首席執(zhí)行官Robert Vries說,研究中樞神經(jīng)系統(tǒng)的團隊“真的需要更多的類器官系統(tǒng)”。

嵌合體應該能使研究人員弄清藥物是否會對不同的人產(chǎn)生不同的影響。作為一個測試案例,研究團隊用神經(jīng)毒性藥物處理多供體類器官。導致胎兒酒精綜合癥的乙醇,只減少了一個供體細胞系的細胞數(shù)量。當與抗癲癇藥物丙戊酸聯(lián)合使用時,來自該供體的細胞生長得更快。

但Vries提醒說,需要嚴謹?shù)暮罄m(xù)工作,以確保嵌合模型中看到的任何效應都來自特定細胞系的遺傳,而不是來自緊密排列的細胞之間的相互作用。

Nowakowski補充說,使嵌合體生長也是“勞動密集型”的工作,他正在實驗室里試驗這種模型。但是,自動化的細胞培養(yǎng)系統(tǒng)應該可以減輕工作量,并使這些模型能夠用于更有效的腦部疾病實驗。

17312606166

17312606166