全球1萬多種鳥類中

約1/5是遷徙的候鳥

每年數(shù)十億只候鳥

在繁殖地和越冬地之間遷徙

路線幾乎遍布全球

候鳥遷徙路線是如何形成的

長距離飛行為何不會迷路

歷時12年

我國科學(xué)家主導(dǎo)的一項工作

以北極游隼為研究對象

揭開了這些秘密

前不久,這項研究入選

2021年度中國生命科學(xué)十大進展

經(jīng)社君獨家采訪了主持這一研究的

中國科學(xué)院動物研究所研究員詹祥江

聽他講述鳥類遷徙的奧秘

游隼(圖片來源:HBWMacaulayLibrary)

鳥類遷徙領(lǐng)域的大問題

候鳥遷徙是為了適應(yīng)氣候和食物等有規(guī)律波動環(huán)境,然而直到200年前,人們對鳥類的季節(jié)性消失和出現(xiàn),仍然充滿著神秘的想象。

比如,在西方,受到"溫血動物有冬眠習(xí)性"觀念的影響,一些科學(xué)家曾認(rèn)為,有些鳥類冬季不見了是因為它們在湖底冬眠,要等到來年春天才會醒來。

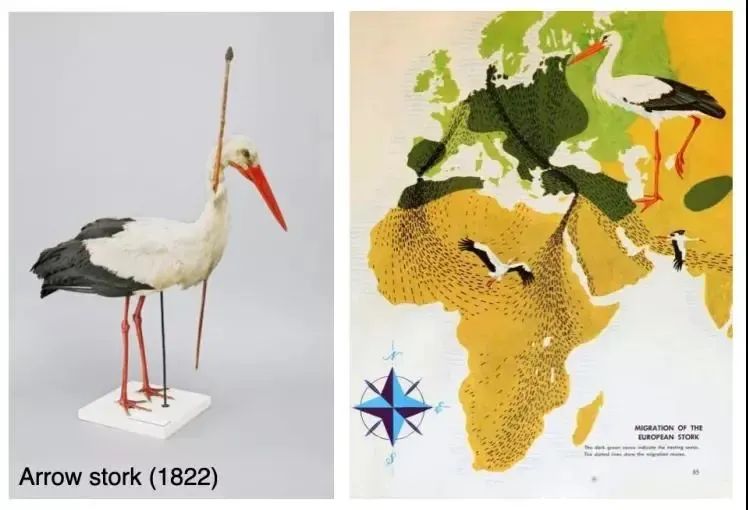

1822年,人們在德國發(fā)現(xiàn)了一只身上中箭的白鸛,但是這種箭只在非洲某部落才有,為什么會出現(xiàn)在德國?

原來,歐洲的白鸛在冬天遷往非洲越冬,被箭射中后,帶傷飛回了數(shù)千公里外的歐洲。這被認(rèn)為是歐洲最早記錄到的鳥類遷徙證據(jù)。此后,隨著越來越多的鳥類遷徙證據(jù)被發(fā)現(xiàn),"鳥類冬眠"說才被拋棄。

箭矢鸛及白鸛遷徙路線(圖片來源:ZoologischeSammlungderUniversitaiRostock)

由于候鳥往往經(jīng)過一些固定的海岸、山隘口等地點,早期研究者就在固定的地點觀察鳥類遷徙,但這種方式效率低,難以精準(zhǔn)獲得鳥類個體的遷徙信息。

19世紀(jì)末,人們開始利用環(huán)志追蹤鳥類遷徙。即每年在繁殖地給出生的幼鳥佩戴腳環(huán),后期通過"回收—報告"來記錄鳥類的"再次被目擊"位置。

利用環(huán)志雖然有助于了解鳥類遷徙路線,但只能粗略得到鳥類遷徙的起點和某些節(jié)點,無法準(zhǔn)確全面地刻畫鳥類遷徙路線。

20世紀(jì)80年代以來,出現(xiàn)了衛(wèi)星追蹤技術(shù),即給動物佩戴一個衛(wèi)星追蹤器,衛(wèi)星接收無線電信號后,將數(shù)據(jù)傳回地面接收站,從而確定動物在某一時間所處的地理位置。

借助新手段,人們在了解鳥類遷徙時間、方向等方面取得了豐富的成果,然而鳥類遷徙路線是如何進化的,它們?yōu)楹文荛L距離飛行等問題,長期以來依舊困擾科學(xué)家。

近些年,雖然科學(xué)家試圖從遺傳基礎(chǔ)角度,對這些問題做出解釋,但缺乏有普遍說服力的研究。中國科學(xué)院動物研究所研究員詹祥江團隊所做的工作,正是希望回答這些棘手而重大的問題。

關(guān)鍵基因決定鳥類遷徙路線

每年9至10月份,北極的游隼會遷往南方過冬,第二年4至5月份再返回北極繁殖,單程可達1萬多公里。

一只佩戴衛(wèi)星追蹤器的游隼。來源:AndrewDixon

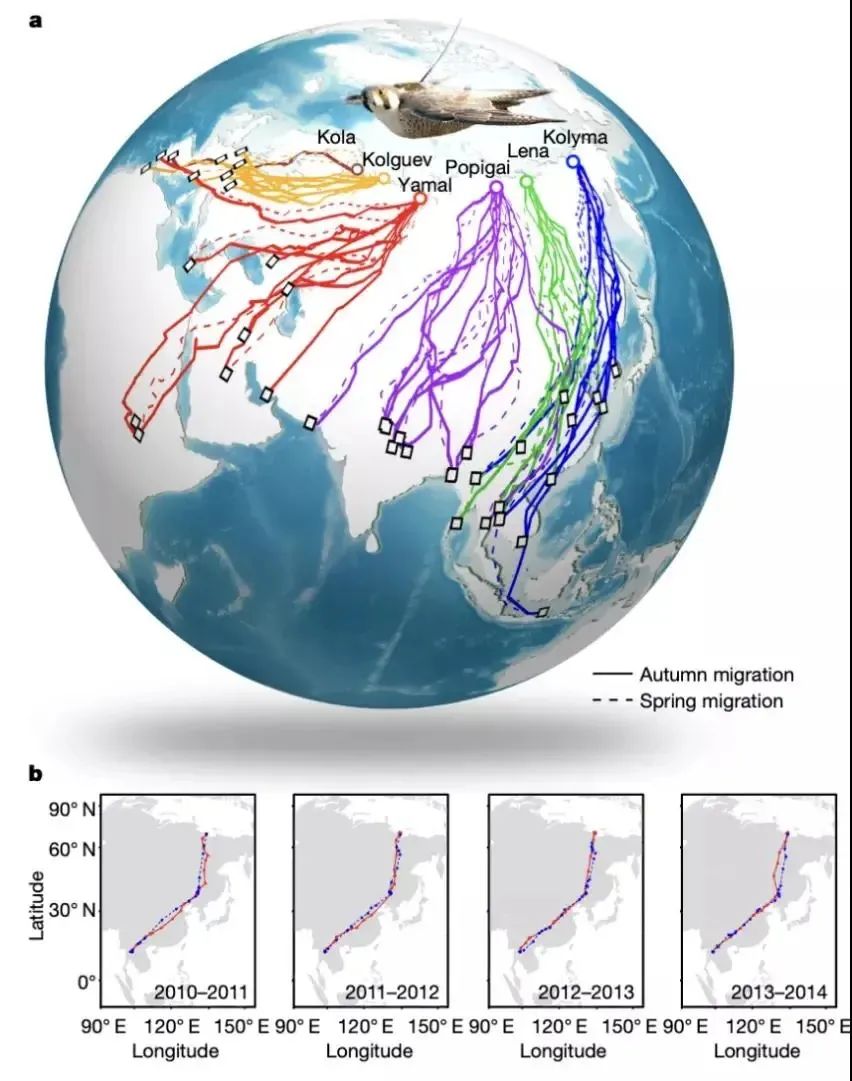

歷時12年,詹祥江團隊主導(dǎo),聯(lián)合英國、俄羅斯、德國等多國科研機構(gòu),科研人員為56只游隼佩戴衛(wèi)星追蹤器。

這些游隼遍布北極圈自西向東的主要繁殖地,從而構(gòu)建出一套北極游隼遷徙系統(tǒng)。分析衛(wèi)星追蹤數(shù)據(jù),詹祥江團隊發(fā)現(xiàn),北極游隼在亞歐大陸主要有5條遷徙路線。

有趣的是,雖然這些游隼都在北極繁殖,但是不同種群的遷徙距離卻是不一樣的:西部兩群共用一條遷徙路線,遷徙距離較短,平均3600公里;東部四群遷徙距離較長,平均有6400公里。

游隼是世界上首例被全基因組測序的猛禽鳥類之一。通過進一步分析35只游隼的基因組學(xué)信息,研究人員發(fā)現(xiàn),游隼在西部的科拉和科爾古耶夫種群,以及東部的亞馬爾和科雷馬種群分別具有最近共同祖先。同時,長、短遷徙距離種群的分化,大概在末次冰盛期(2.2萬年)前后。

北極游隼遷徙路線(圖片來源:Guetal.,2021)

發(fā)現(xiàn)長、短距離種群的分化時間意義重大。基于游隼的種群歷史、潛在繁殖地、越冬地重建等結(jié)果,研究人員推測:在末次冰盛期到全新世之間的過程中,冰川消退導(dǎo)致的游隼繁殖地向北退縮以及越冬地變遷,可能是游隼遷徙路線形成的主要歷史原因。

數(shù)千公里漫漫長路中,游隼如何識別歸途?為什么有的遷徙距離長,有的距離短?通過對比分析長、短遷徙種群基因組,研究人員首次發(fā)現(xiàn)了一個和記憶能力相關(guān)的基因——ADCY8.

這一基因在長距離遷徙游隼中受到了正選擇,也就是說,遷徙路線更長的游隼攜帶ADCY8優(yōu)勢等位基因,長時記憶可能是鳥類長距離遷徙的重要基礎(chǔ)。詹祥江表示,這也在一定程度上回答了游隼為什么能夠"記住來時的路"。

"科學(xué)家知道ADCY8和記憶有關(guān),但沒想到它與候鳥遷徙有關(guān)系。"詹祥江解釋,這一發(fā)現(xiàn)揭示了鳥類長距離遷徙的遺傳基礎(chǔ),是全球首次對這一問題深入、有充足證據(jù)的解讀。

保護好候鳥遷徙之路

未來全球變暖日益嚴(yán)重的情景下,北極游隼的遷徙路線面臨哪些威脅?

通過模擬預(yù)測,研究人員發(fā)現(xiàn),全球變暖可能會迫使生活在亞歐大陸的北極游隼面臨兩方面的威脅:一是繁殖地的向北退縮,二是西部種群越冬地的向北擴張,進而可能會造成未來的遷徙策略改變。

"鳥類是一個對生態(tài)環(huán)境變化很敏感的物種,候鳥尤其如此。"詹祥江表示。團隊的研究說明,保護候鳥不是只關(guān)注數(shù)量,還需要從生態(tài)、行為和遺傳等多方面入手。這提示我們,對于遷徙鳥類的保護,不僅要保護好它們的繁殖地和越冬地,同時也要保護好遷徙之路。

由于在鳥類長距離遷徙研究方面的貢獻,不久前,這項成果被中國科協(xié)生命科學(xué)聯(lián)合體評為2021年度生命科學(xué)十大進展。有鳥類研究者表示,未來做遷徙與記憶形成相關(guān)工作,可能都需用到詹祥江團隊開創(chuàng)的方式,從而打開遷徙研究的新視野。

"游隼怎么回家的,我們知道了,但幼鳥第一次如何出門的,至今仍是迷。"詹祥江表示,鳥類遷徙還有很多復(fù)雜的行為值得探究。

文/喻思南

(來源:人民日報經(jīng)濟社會)

17312606166

17312606166