原發性肝癌,是我國高發的,危害極大的惡性腫瘤。世界衛生組織國際癌癥研究機構(IARC)發布的2020年最新全球癌癥負擔數據顯示,肝癌新發病例數41萬例,位居第5位,但是肝癌死亡病例數卻高居第二位。原發性肝癌的病因及確切分子機制尚不完全清楚,目前認為其發病是多因素、多步驟的復雜過程,受環境和飲食雙重因素影響。流行病學及實驗研究資料表明,乙型肝炎病毒(HBV)和丙型肝炎病毒(HCV)感染、黃曲霉素、飲水污染、酒精、肝硬化、性激素、亞硝胺類物質、微量元素等都與肝癌發病相關。

由于原發性肝癌早期缺乏明顯的特異癥狀,常規的放療和化療的治療效果無明顯效果,肝臟病變部位切除是治療的重要途徑。如何有效地發掘肝臟再生潛能是術后病人得以存活的關鍵,因此,對肝臟的再生機理進行研究對于肝臟疾病的治療具有重要的理論意義和臨床應用價值。

2/3肝切除誘導的肝再生動物模型,最早是1931年由Higgins和Anderson在大鼠中使用,他們切除了大鼠四葉肝臟中的兩葉(約占整個肝臟的2/3),用于研究肝臟再生。在后續的研究中因為大鼠操作相對方便,所以大多數人選擇大鼠進行肝再生的研究。2003年時Greene和Puder為開發了一種新穎、快速且安全的小鼠部分肝切除技術,他們確定了小鼠肝臟七個葉的相對貢獻,并切出來左前葉、左后葉和右前葉切除,大約占總肝臟體積的68%。同時作者還將手術的麻醉方法改為異氟烷氣體麻醉代替傳統的三溴乙醇、氯胺酮和戊巴比妥,并把小鼠放在加熱墊上防止小鼠體溫流失,從而減少小鼠因手術引起的死亡。隨后小鼠2/3肝切除技術逐漸成熟。其中,2008年時 Claudia Mitchell 和 Holger Willenbring對小鼠2/3肝切除手術進行了進一步的改進:作者在進行肝葉切除時,將三步改成兩步,首先切除小鼠肝臟的左后葉,再將小鼠的中間葉(左前葉和右前葉)一起切除,這種手術方法會將小鼠膽囊摘除。2014年時該課題組對小鼠的鎮痛、麻醉劑的選擇及體溫的控制也給出了如下補充:(1)為了防止麻醉下的小鼠體溫過低,在整個手術過程中將小鼠放在暖墊上。(2)術后關閉腹膜后,在關閉皮膚前,將0.25% (wt/vol)鹽酸布比卡因溶液(最大劑量8 mg/kg)滴于切口處。(3)術后使用鹽酸丁丙諾啡0.1 mg/kg維持鎮痛,之后每8-12小時注射一次,直到術后第2天結束。后續關于小鼠肝再生模型的構建多采用以上兩種方法。

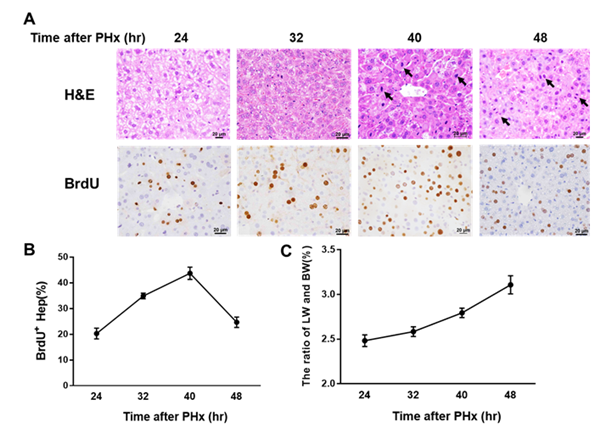

中國醫學科學院醫學實驗動物研究所龔佳男課題組根據2008年Claudia Mitchell 和 Holger Willenbring報道的2/3肝切除誘導的小鼠肝再生的方法及2014年報道的改進方法掌握了2/3肝切除誘導小鼠肝再生的手術操作,并且結果具有高度可重復性,為研究肝臟再生提供了有效的模型支撐。

該模型信息已提交到國家動物模型資源共享信息平臺(簡稱信息平臺),信息平臺致力于實驗動物資源與疾病動物模型信息的收集和共享,希望通過我們的努力,通過信息的集成與共享,更好的服務于國家重大科技攻關,助力于生物醫藥產業的發展。

歡迎廣大科研工作者通過信息平臺進行咨詢及訂購。我們歡迎致力于實驗動物領域研究的各位專家在我們的平臺分享您的研究成果,也歡迎各位專家在我們平臺開展動物模型相關技術的討論和研究!

17312606166

17312606166