化學品與日常生活息息相關,市場上流通的化學品種類繁多,數量龐大。具有持久性(Persistence)、生物積累性(Bioaccumulation)與毒性(Toxicity)特征的化學品潛在威脅人體健康與生態環境,故此有必要篩選識別水環境中有高富集能力和高風險化學品。目前,關于化學品生物富集性的研究多聚焦于疏水性有機化合物,而對于商用化學品中占比龐大的離子型化合物卻缺乏關注。離子型化合物在生物體內的分配不僅與化合物在脂質中的分配有關,還與它們和其他生物大分子(如蛋白質等)的結合行為密切相關。傳統針對疏水性化合物構建的QSAR模型往往難以準確預測離子型化合物的生物富集性。

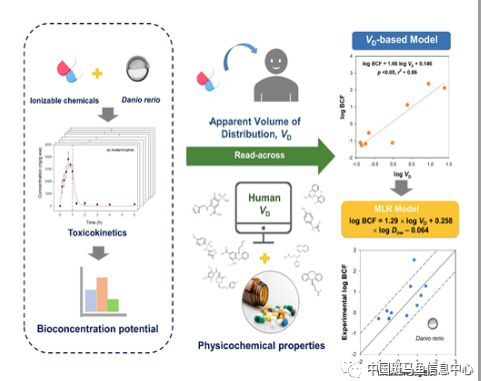

暨南大學游靜教授團隊選取8種理化性質各異的小分子藥物為代表,以斑馬魚為模式生物,開展毒代動力學測試,探究了離子型化合物在斑馬魚胚胎中的吸收、消除與生物富集行為,以“交叉參照”的方式引入人體藥代動力學參數─表觀分布容積(VD),構建并驗證了斑馬魚胚胎中離子型化合物的生物富集預測模型。2022年7月27日,該研究以“Human Apparent Volume of Distribution Predicts Bioaccumulation of Ionizable Organic Chemicals in Zebrafish Embryos”為題在線發表于Environmental Science & Technology。

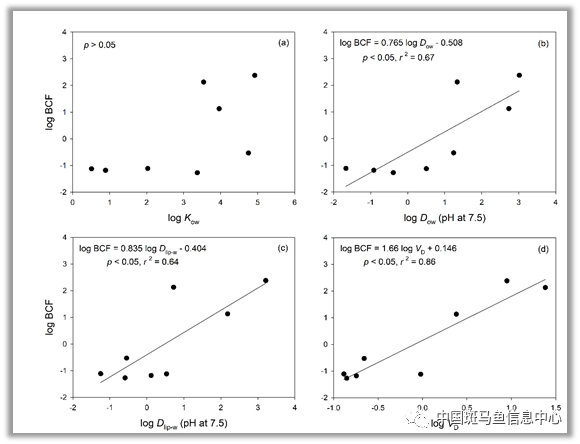

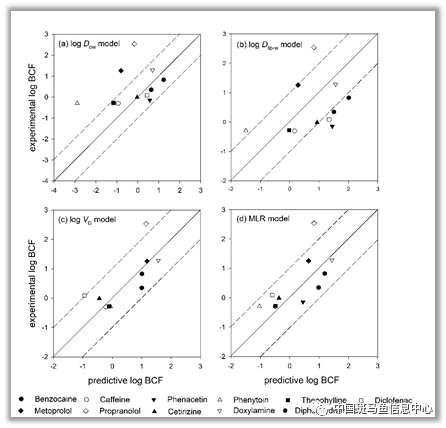

該研究顯示在環境相關pH條件(pH=7.5)下,盡管大部分離子型化合物主要以離子態存在于暴露介質中,但其在斑馬魚胚胎中表現出快速吸收與快速消除,說明離子型化合物在離子態仍可被生物體利用。整體而言,目標化合物在斑馬魚胚胎中的生物富集潛力較低,生物富集因子(BCF)范圍為0.0530?250 L/kg 濕重。進一步通過分析目標離子型化合物的理化性質與BCF之間的關系發現,人體藥代動力學參數VD與BCF呈顯著相關關系,顯示了基于生物學的“交叉參照”方法具備有效性。此外,通過對比不同參數(表觀辛醇-水分配系數Dow、表觀脂質體-水分配系數Dlip-w、VD)構建的回歸模型發現,VD回歸模型更佳,說明VD比常規使用的疏水性參數Dow更適用于預測離子型化合物的BCF(圖1)。對所構建的預測模型進行驗證發現,VD回歸模型、Dow與VD多元回歸模型對離子型化合物BCF的預測準確度均高于Dow回歸模型(圖2)。該研究可加強對離子型化合物生物富集行為的理解,對離子型化合物的生物富集預測建模具有促進作用。

圖1 目標離子型化合物的log BCF與log K、logow Dow、log Dlip-w及log VD的一元線性回歸關系圖

圖2 4種不同參數模型(log Dow、log Dlip-w、log VD、log VD與log Dow)的預測log BCF與實測log BCF關系圖

暨南大學環境學院游靜教授和美國貝勒大學Bryan W. Brooks教授為論文通訊作者,暨南大學環境學院碩士研究生張玲為論文第一作者,暨南大學李慧珍副教授、碩士研究生劉芬、周志敏參與了該研究工作。據悉,該研究涉及的突變斑馬魚品系,將保藏至國家水生生物種質資源庫國家斑馬魚資源中心。

17312606166

17312606166