記者2月22日從長沙理工大學獲悉,該校化學化工學院“細胞化學湖南省重點實驗室”和湖南師范大學化學化工學院合作,在刺激響應性熒光納米探針的構建及生物傳感應用方面取得了重要進展。

上述研究成果于2月1日在線發表于《德國應用化學》(Angewandte Chemie),并入選期刊VIP論文,被期刊官媒作新聞報道。論文第一通訊單位為長沙理工大學化學化工學院,第一作者為長沙理工大學細胞化學湖南省重點實驗室周怡波博士,通訊作者為長沙理工大學卿志和教授、湖南師范大學楊盛教授和楊榮華教授。

受精及胚胎發育是生命活動的起始,在此過程中,由受精卵分化出胚胎干細胞,并逐漸發育成高度有序的組織結構進而形成器官。多硫化氫作為活性硫分子大家族中的一員,具有抗氧化、細胞保護及氧化還原信號傳導等功能。受精卵及胚胎發育過程中多硫化氫濃度的高低及波動情況,將直接影響到組織結構和器官的形成。但胚胎發育過程中,因氧化磷酸化的能量轉化會產生大量的活性氧分子,導致多硫化氫含量比正常細胞中的含量低且波動較大。因此,受精及胚胎發育中化學活性物質多硫化氫的靈敏監測仍具挑戰。

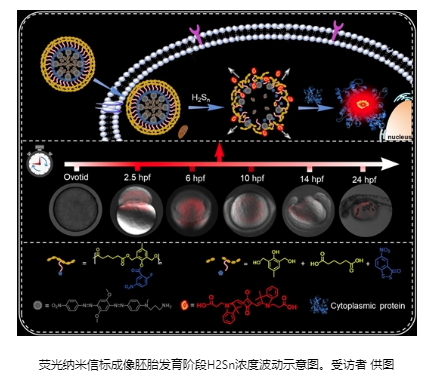

研究人員基于在熒光探針及激活式載體方面的研究基礎,首先設計和合成了多硫化氫刺激響應的聚合物膠束載體,通過信號轉換設計和信號單元標記,構建了多硫化氫刺激響應的熒光納米信標。納米信標進入胚胎細胞后,其被內源性多硫化氫激活,釋放熒光染料,染料與猝滅劑脫離后熒光信號恢復,實現信號放大,且染料可與胞漿蛋白結合,進一步實現熒光信號大幅度增強,從而達到二次信號放大。聚合物納米信標通過兩次信號放大模式展現出極高的靈敏度,從而實現對胚胎發育過程中的多硫化氫進行熒光成像。

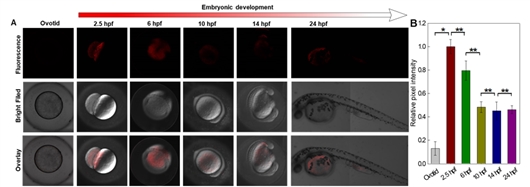

研究人員以斑馬魚胚胎發育為模型,發現受精卵內多硫化氫濃度較低,隨著發育的進行,胚胎中熒光強度逐漸增強,表明多硫化氫濃度升高。但原腸胚期(6 h)后,熒光強度開始降低,其中體節期熒光強度降低至50%,并逐漸達到平穩,多硫化氫在胚胎發育初期達到峰值,而后隨著發育過程逐漸降低。研究人員進一步與已有報道斑馬魚原腸胚期多硫化氫濃度最大但成熟體組織中濃度較低的結論相對比,證明了多硫化氫在抗氧化、保護正常生理發育等過程中發揮重要作用。

斑馬魚胚胎發育階段H2Sn熒光成像圖(左)及熒光強度對比圖(右)。受訪者 供圖

據介紹,該論文作者不僅首次通過原位熒光信號揭示了內源性多硫化氫在胚胎發育階段的濃度變化情況,為多重生理發育過程中多硫化氫的研究開辟了新的路徑,還為探針遞送提供了新的刺激響應性工具,將促進納米探針或醫藥制劑的靶向遞送,促進熒光納米探針在分析化學、生物醫學等領域的研究。

“獲取生命發育過程中生化信息尤為重要,論文作者首次設計合成了聚合物納米信標用于高靈敏檢測多硫化氫,并揭示了在受精卵及胚胎發育階段多硫化氫濃度波動情況,對發展新型熒光探針以獲取重要生理過程中生化信息具有重要意義。”該論文審稿人認為,作者的實驗結果證明,納米信標可對受精卵及斑馬魚胚胎發育過程中多硫化氫濃度波動進行實時監測,為活體中活性小分子生化信息的獲取提供了有力工具。

相關論文信息:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202114504

href="">ttp://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202114504>

17312606166

17312606166