IF:47.728

亮點:

本文回顧了非快速眼動睡眠期間的尖波漣漪�����、皮層慢振蕩�����、δ波和紡錘波,以及快速眼動睡眠期間的θ振蕩等電信號如何指導我們理解在睡眠期間維持記憶鞏固的電路和過程,重點關注海馬θ振蕩和尖波漣漪���,以及它們如何與皮質模式協調。最后強調了這些大腦模式如何維持依賴睡眠的穩態過程,并為睡眠記憶功能的研究提出了幾個潛在的未來方向�。

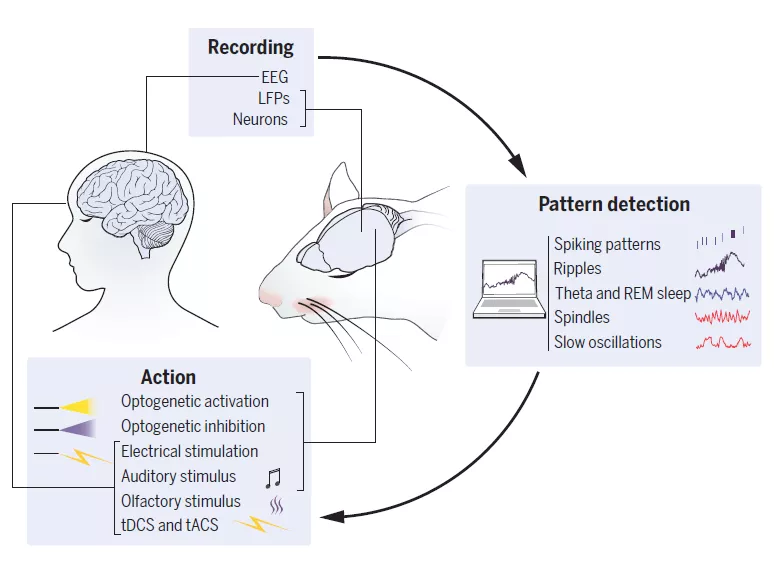

記憶形成是一個具有挑戰性的過程���,選擇哪些新的經驗將被存儲并整合到需要同時保存和修改的現有記憶結構中�����。在清醒期間,這與不間斷的新感覺體驗同時發生�����。睡眠為大腦提供了一個機會之窗�,在沒有不斷的外部信息的情況下,對新編碼的記憶進行分類和強化。這一過程被稱為鞏固,導致產生持久的記憶痕跡或記憶圖�,這些記憶痕跡或記憶圖在清醒時的激活支持信息的回憶���。在睡眠期間���,參與記憶處理的無數神經網絡被內源性激活�。它們的活動產生使用非侵入性表面電極(EEG)或可記錄局部場電位(LFP)和動作電位(尖峰活動)的顱內電極捕獲的電位�。

近期,在Science雜志上發表了一篇名為“Brain neural patterns and the memory function of sleep”的文章,描述如何利用這些電波動中有意義的模式來理解大腦���。這些模式包括振蕩(如θ節律)、具有可識別波形的瞬態電位(如齒狀尖峰)和尖峰活動模式(如上升和下降狀態)。結合信號分析和解剖學數據�,以及有針對性的顱內記錄或對淺層和深層結構的操作�,有助于理解這些模式的細胞基礎���。最終�����,這些進展可能會導致對睡眠大腦模式在學習和記憶中所起作用的理解�。

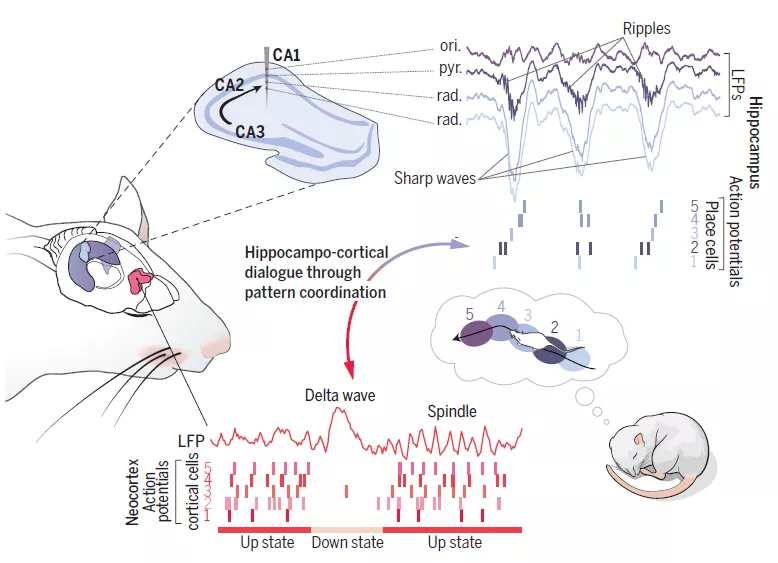

睡眠中最重要的模式之一是尖銳波波紋(SWR)復合體�����。海馬是一個三層結構���,其中信息通過CA3從齒狀回流向CA1區���。在睡眠期間�,CA3錐體神經元自發地同步激活���,觸發CA1錐體細胞的大規模激活�����。在放射層,錐體細胞樹突上的CA3輸入產生尖銳的波���,而在CA1錐體細胞層,激活的錐體細胞和中間神經元之間的相互作用產生了事件的快速(100至250 Hz)振蕩部分���。兩步理論假設,首先�����,CA3和CA1細胞的一個亞群在一次經歷中由θ振蕩協調���,并形成編碼相應新信息的細胞組合�����。然后�,在隨后的睡眠期�,這些CA3裝配會自發地點燃SWR事件,從而重新激活相關的CA1組合���,促進它們之間聯系的加強,最終導致記憶鞏固�����。與這一理論相一致���,在探索開闊視野的過程中共燃的成對CA1錐體細胞在隨后的睡眠SWR過程中保持這種相關性�����。在隨后的睡眠中醒來時觀察到的活動相關性的持續性通常被稱為睡眠再激活���。隨后的研究確定,在覺醒期間被激活的共發模式和位置細胞的整個序列在隨后睡眠期的SWR期間恢復�。重要的是���,在人類身上也顯示出了再激活�����。關于再激活在記憶鞏固中的作用的第一個因果研究開發了閉環范式�����,以干擾睡眠漣漪,從而干擾相關的再激活���。他們表現出嚴重的空間記憶障礙。探索新環境后�����,在睡眠SWR期間���,CA1錐體神經元的光遺傳學沉默會損害這些細胞在再次暴露于相同環境時的恢復�,這表明回憶時的記憶障礙是由于缺乏維持記憶的空間圖或圖形的整合。睡眠期間�,各種因素影響SWR相關的再激活���。盡管CA3可能會使SWR重新激活的裝配偏向于鞏固空間記憶���,但CA2對使SWR內容偏向于社會記憶至關重要���。開發快速���、在線檢測特定回放內容的算法,而不僅僅是檢測LFP上的漣漪,是進一步理解睡眠回放作用的必要步驟�。沿著這條路線�,Gridchyn等人訓練大鼠在兩種環境中覓食�����,并干擾以下睡眠和休息SWR事件���,但激活第一種環境的事件除外���。此環境的性能優于第二個環境�����,表明與第一個環境相關的空間內存的整合不會受到干擾?��?傊^去幾十年積累的結果強烈表明,在睡眠SWR期間,與新信息和學習相關的海馬神經元群的重新激活對于記憶鞏固至關重要。然而,令人驚訝的是���,海馬體的腹側部分是否也發生了海馬體的再激活仍不清楚,腹側部分具有不同的連通性,并且與壓力和焦慮有關�����。此外�����,在非快速眼動(NREM)睡眠期間�����,海馬齒狀突反映了對齒狀回的強烈皮質輸入�,已被確定為NREM鞏固過程中的潛在參與者,但仍有待進一步探索�����。雖然這篇綜述主要關注睡眠�,但SWR也會發生在醒著不動和非探索性行為(梳洗、進食等)期間。清醒和睡眠漣漪之間沒有明顯的質量差異�,但它們的重放內容不同�����。一個主要的挑戰是理解NREM睡眠背景(神經調節�����、外部輸入減少、皮層和皮層下NREM特異性活動等)是否以及如何使睡眠漣漪及其相關的神經元內容在功能上有所不同從清醒的人那里。此外,這些差異既可以被描述為簡單的睡眠-覺醒二分法,也可以根據許多參數占據多維功能空間(鞏固�����、遺忘�����、計劃�����、記憶重組、決策等),包括神經調節水平、注意力或警覺性�����、持續行為�、睡眠債務�、晝夜節律,鞏固需求���、近期和長期的既往經驗或NREM睡眠子階段。圖1:在NREM睡眠期間�����,海馬和皮質模式相互協調�����,以維持記憶鞏固�。

所有關于長期記憶鞏固的主要理論都涉及海馬體和新皮質之間的交流���。在NREM睡眠期間�,皮層回路經歷明顯的高和低群體活動周期交替,分別稱為上升和下降狀態���。這種交替在LFPs中轉化為NREM睡眠標準慢振蕩。特別是�,下降狀態與稱為三角波的獨特LFP偏轉有關�����。Delta波后面通常是紡錘波,紡錘波是從丘腦發出的10到15赫茲的振蕩�����。所有這些皮層節律都與記憶鞏固有關���,它們是單獨的�,但主要是通過與其他海馬和皮層模式的協調來實現的。人類的經顱刺激可用于促進NREM睡眠期間的緩慢振蕩�,并且操作可提高第二天恢復時的表現。許多腦電圖相關研究都強調了慢波和紡錘波對記憶鞏固的重要性�。在嚙齒類動物中���,一項腦機接口實驗產生了有趣的見解���,在該實驗中���,動物被訓練通過自我調節一組預定義神經元的放電來控制獎賞傳遞裝置�����。在隨后的睡眠期,參與這項任務的神經元在慢波的上升階段同步放電���。此外,這種同步性的增加可以預測恢復時的性能改善,并且在慢波的上升階段���,由于特定的光遺傳沉默而受損���。大多數皮質研究都集中在上升狀態�����,而忽略了靜默期。事實上���,我們研究大腦的方式受到技術、統計和概念偏見的影響�,我們傾向于觀察我們最容易記錄和解碼的東西:高群體活動周期�、高放電神經元和顯著的振蕩模式���。使用和繞過這些偏見的一種原始方法表明�����,在顯著的δ波(下降狀態)期間,前額葉皮層中非常稀疏的�、通常被忽略的活動實際上重新激活了先前學習期間形成的細胞組合�����。SWR和皮層NREM睡眠模式在時間上協調一致,據信可以促進可塑性和長期鞏固上下文記憶(或情節記憶)。海馬SWRs的發生率在向皮層上升和下降狀態以及紡錘波谷過渡時增加�,在SWRs期間海馬和各個皮層區域之間發生協調的再激活���。事實上�����,在SWRs后,通過使用閉環系統生成下行狀態-紡錘體復合體來增強海馬-皮層的協調,可以提高記憶任務的表現�。與海馬紋波和緩慢的皮層振蕩相協調的光生生成人工紡錘波也能改善記憶�,突出了紋波-δ-紡錘波三體協調對記憶鞏固的重要性�。此外,海馬SWR的尖峰內容可以預測隨后δ波中的皮層放電,這表明海馬SWR偏向于皮層中重新激活的信息���。相反,皮層放電也可以預測CA1中的再激活內容,而睡眠期間的感覺刺激可以使海馬再激活的內容偏向并改善記憶���,這種現象稱為定向記憶再激活。總的來說,這些發現表明記憶鞏固涉及環路���,在環路中,皮層區域可以偏向海馬SWR中重新激活的記憶痕跡,這反過來又會引起新皮質中相關多模態表征的重新激活�。圖2:閉環實驗允許實時調節正在進行的大腦模式���。

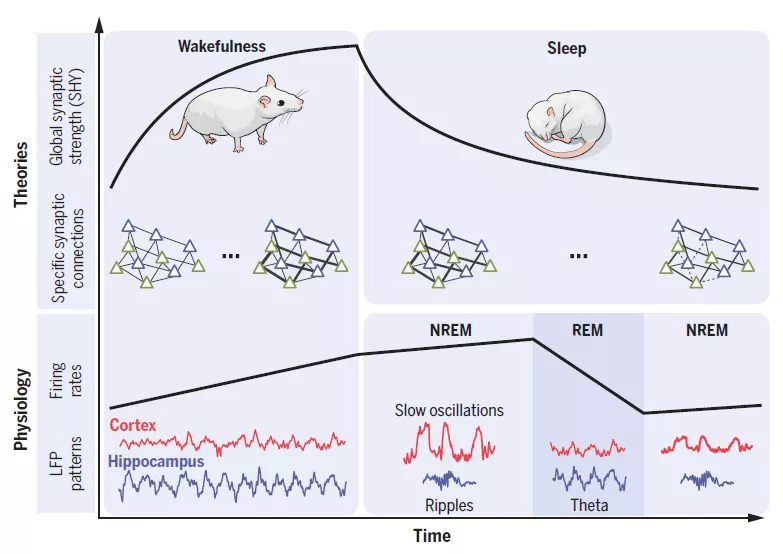

學習與Hebbian可塑性和突觸增強有關�。根據突觸內穩態假說(SHY)�,睡眠在體內平衡調節中起著至關重要的作用,它通過降低突觸重量來避免飽和,并允許在隨后的覺醒期形成新的記憶���。更具體地說�����,該模型預測���,整體突觸重量在清醒時增加���,在整個睡眠過程中減少�。盡管這一過程有結構和分子證據���,但很難在體內和實時評估突觸的結構變化和強度�。由于皮層慢波活動源于通過上下狀態的高度同步活動,它們的振幅被認為反映了皮層神經元之間的突觸強度���。因此,與SHY模型一致�����,在延長清醒時間后���,緩慢振蕩最強�,并在延長睡眠時間后逐漸減弱���。此外�,皮層誘發電位斜率(突觸效能的標志)的變化與慢波活動的變化相關�,表明慢波可能有助于突觸尺度的縮小。同時,清醒和睡眠期間的放電率動力學也被用作神經元興奮性的替代指標�����。與SHY模型一致�����,海馬細胞作為一個群體,在清醒時逐漸增加其放電頻率�����。在睡眠期間�,有一個全球凈放電率下降,但不同階段之間的趨勢相反:盡管在NREM期間整體峰值活動增加���,但在REM期間表現出顯著下降。值得注意的是�,REM期間的放電率下調可以通過NREM期間的紡錘波和SWR發生率來預測�����。最后,標準的NREM睡眠SWR被認為最長時間有利于通過長時程增強鞏固�����,也會觸發長期抑郁�,它們的抑制會阻止整個睡眠過程中誘發電位的正常下降,這表明其在體內平衡中的潛在作用���。圖3:體內平衡和記憶鞏固可能在覺醒-睡眠周期中同時發生。

睡眠對包括記憶在內的健康認知至關重要�。睡眠的兩個主要階段�����,快速眼動(REM)和非快速眼動睡眠,與使用表面和顱內電極記錄的特征性電生理模式有關�。這些模式包括非快速眼動睡眠期間的尖波漣漪�、皮層慢振蕩�、δ波和紡錘波,以及快速眼動睡眠期間的θ振蕩�����。它們反映了潛在神經回路的精確定時活動�。睡眠和記憶之間的聯系實際上轉化為一個極其復雜的研究領域���。首先���,睡眠不是同質的�����,它被細分為以不同的節奏和模式為特征的階段和亞階段�。第二�,有許多不同類型的記憶(情景記憶和語義記憶、程序記憶和技能記憶、巴甫洛夫條件反射等)�,它們依賴于不同但有時重疊的結構網絡�,它們本身表現出不同的睡眠模式�����。此外�,情節記憶并不是真實事件的完整和忠實的表現���。因此�����,情景記憶的形成包括信息的初始編碼�����、修改�����、與其他記憶的合并���,甚至遺忘���。

教授介紹

Gabrielle Girardeau

2006年在拉瓦爾大學當碩士實習生�����,2007年9月-2011年9月在拉瓦爾大學攻讀博士�,2011年10月至2012年6月在拉瓦爾大學攻讀博士后學位�;2012年至2017年在NYU Langone醫療中心-Buzsaki實驗室擔任博士后研究員,2018年8月至今在法國巴黎Institut du Fer-a-Moulin擔任團隊領導。Gabrielle正在研究“離線”(即睡眠和休息)記憶處理過程中涉及的神經機制�����,特別關注情緒記憶和焦慮�����。Gabrielle的研究目前集中在海馬體和杏仁核之間的相互作用�����,海馬體與杏仁核是處理情緒的網絡中的主要結構之一,在情節記憶和空間記憶中起著至關重要的作用。Gabrielle想了解一種情緒是如何與特定的環境或事件聯系在一起的,以及這種聯系在睡眠中是如何加強或減弱的。

參考文獻:

Girardeau et al.,Brain neural patterns and the memory function of sleep[J].Science 374, 560–564 (2021)

17312606166

17312606166