在經(jīng)貿(mào)一體化和氣候變化背景下,外來物種正在全球加速入侵,嚴重威脅區(qū)域生物多樣性、社會經(jīng)濟和公共衛(wèi)生安全。外來入侵物種的分布區(qū)擴展范圍與其生態(tài)和社會危害程度緊密相連,系統(tǒng)探討外來入侵物種分布區(qū)擴展的生態(tài)學(xué)機制可為外來入侵物種的有效管控提供重要基礎(chǔ)科學(xué)依據(jù)。

氣候生態(tài)位保守性假說(Climatic Niche Conservatism Hypothesis)一直是解釋外來入侵物種分布區(qū)擴展機制中的基礎(chǔ)性但近年來又備受爭議的理論假說。傳統(tǒng)的生態(tài)位理論預(yù)測,外來入侵物種在分布區(qū)擴展過程中更偏向于占據(jù)與原產(chǎn)地相似氣候的棲息地。但近年來也有大量研究發(fā)現(xiàn),外來入侵物種在分布區(qū)擴展過程中會發(fā)生真實氣候生態(tài)位的偏移(Realized Climatic Niche Shift)。盡管前期工作已對特定動物類群(如鳥類、哺乳類、兩棲爬行類等)入侵區(qū)擴展的影響因素開展了研究,但針對氣候生態(tài)位保守性理論并沒有統(tǒng)一性結(jié)論。其中一個重要原因是很多外來入侵物種仍處于遷移擴散過程中的氣候非平衡狀態(tài),入侵區(qū)物種分布信息無法完整刻畫其氣候生態(tài)位的占據(jù)狀態(tài)。為更加全面的驗證氣候生態(tài)位保守性理論在外來入侵物種分布區(qū)擴展中的作用,發(fā)展當(dāng)今和未來氣候變化下外來物種入侵風(fēng)險的預(yù)警框架,中國科學(xué)院動物研究所劉宣研究團隊聚焦世界自然保護聯(lián)盟(IUCN)公布的19種全球最具危害的外來入侵陸棲脊椎動物(哺乳類、鳥類、兩棲爬行類),從物種特征、入侵事件特征和入侵棲息地特征三個層次系統(tǒng)探討了影響外來入侵陸棲脊椎動物分布區(qū)擴展的主控因子。這些物種由于危害深重備受學(xué)界和公眾關(guān)注,它們在全球不同入侵區(qū)具有相對翔實的分布資料,有助于揭示入侵區(qū)與原產(chǎn)地分布區(qū)的氣候相似性在物種入侵區(qū)擴展中的獨立作用。

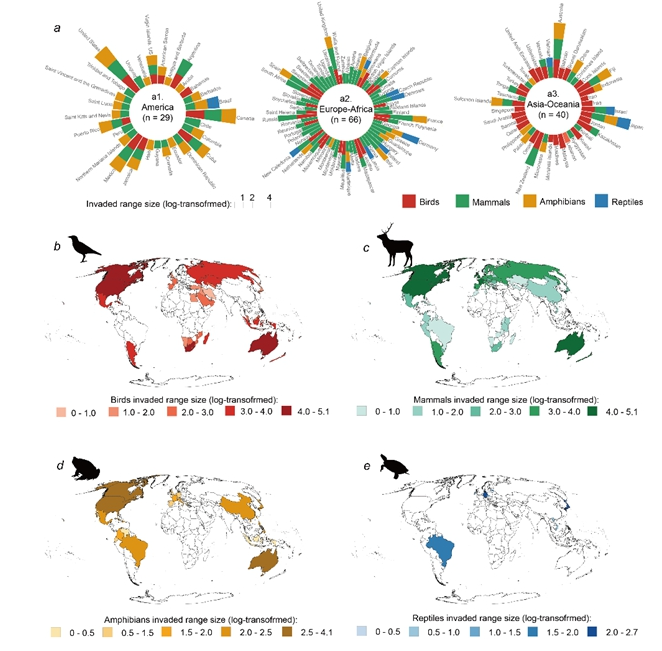

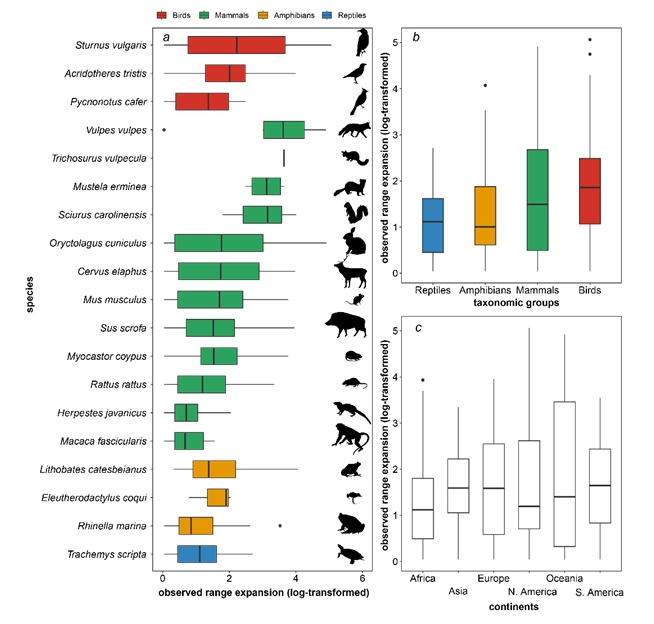

研究發(fā)現(xiàn),19種全球最具危害外來入侵陸棲脊椎動物共在135個國家或地區(qū)發(fā)生了363次有明確引種信息(如引種時間、數(shù)量和位置)的入侵擴張事件(圖1),入侵分布區(qū)面積在物種間和類群間存在顯著差異,但在大洲間沒有顯著差異(圖2)。在入侵事件層面,家八哥(Sturnus vulgaris) 在美國、歐洲兔(Oryctolagus cuniculus) 在澳大利亞和赤狐(Vulpes vulpes) 在美國的入侵分布區(qū)最大;在入侵物種層面,赤狐(V. vulpes)、家八哥(S. vulgaris)和帚尾袋貂(Trichosurus vulpecula)具有最大的入侵區(qū)平均分布面積(圖2a);在類群層面,外來鳥類的入侵分布區(qū)顯著大于其他類群(圖2b)。

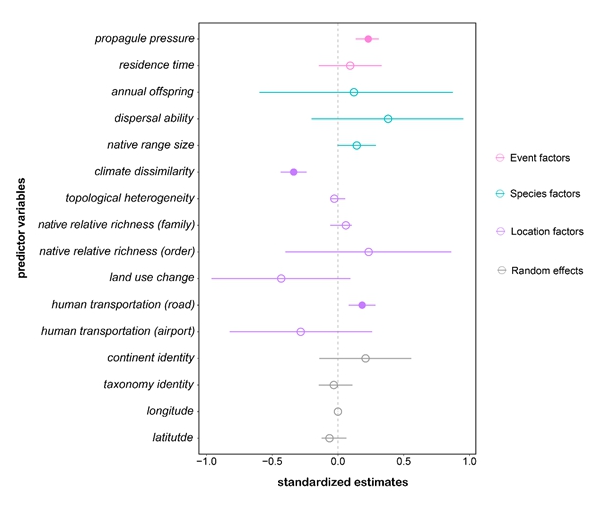

在控制采樣偏差、行政區(qū)邊界、空間和類群等隨機效應(yīng)后,本研究整合物種特征(繁殖力、擴散能力、原產(chǎn)地分布區(qū)大小)、入侵事件特征(繁殖體壓力、建群后定居時間)和入侵棲息地特征(與原產(chǎn)地之間的氣候相異性、地形異質(zhì)性、科/目水平本土物種豐富度、土地利用變化、陸路/航空運輸)三個層面的解釋變量構(gòu)建了廣義可加混合效應(yīng)模型(圖3)。模型平均結(jié)果發(fā)現(xiàn),入侵分布區(qū)擴展與入侵區(qū)與原產(chǎn)地間的氣候相異性存在顯著負相關(guān),而與引種繁殖體壓力和入侵區(qū)道路密度存在顯著正相關(guān),這意味著外來入侵物種在與原產(chǎn)地更加相似氣候環(huán)境下入侵擴展范圍更廣(圖4)。與此同時,更高的引種繁殖體壓力和更為頻繁的人為協(xié)助擴散能夠加劇外來物種的入侵分布區(qū)擴展(圖4)。

基于模型方差分解的結(jié)果也證實,入侵區(qū)與原產(chǎn)地間的氣候相異性(氣候匹配)對于外來入侵陸棲脊椎動物的分布擴展具有較高的解釋度,其次是繁殖體壓力和入侵區(qū)道路密度。這些研究結(jié)果仍然支持氣候生態(tài)位保守性理論,即對外來入侵陸棲脊椎動物的擴散防控仍應(yīng)優(yōu)先考慮氣候條件與原產(chǎn)地更為相似的區(qū)域;同時,減少外來入侵物種的引種次數(shù)和數(shù)量以及降低入侵區(qū)的人為協(xié)助擴散也有助于控制外來入侵陸棲脊椎動物的蔓延。

上述研究于近日在線發(fā)表在生物多樣性保護和生態(tài)學(xué)重要學(xué)術(shù)期刊Global Change Biology。中國科學(xué)院動物研究所助理研究員杜元寶博士、已畢業(yè)碩士研究生王徐宇(現(xiàn)蘭州大學(xué)博士生)和碩士研究生Sadia Ashraf為共同第一作者,劉宣研究員為通訊作者。該工作受到國家自然科學(xué)基金、中國科學(xué)院青年創(chuàng)新促進會等項目資助。

論文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gcb.17137

圖1 全球最具危害陸棲脊椎動物分布區(qū)擴展的各類群累積圖(a)和空間分布圖(b-e)

圖2 全球最具危害陸棲脊椎動物分布區(qū)擴展在不同物種(a)、不同類群(b)和不同大洲(c)間比較

圖3 全球最具危害陸棲脊椎動物分布區(qū)擴展與不同解釋因子間的量化關(guān)系

圖4 固定效應(yīng)變量和隨機效應(yīng)變量在解釋分布區(qū)擴展中的模型平均結(jié)果

17312606166

17312606166