病態竇房結綜合征( Sick Sinus Syndrome, SSS),又稱竇房結功能障礙,是指心臟的天然起搏器(竇房結)不能夠正常產生有節律的心律,從而導致心律失常的一類衰老相關的疾病。SSS 主要臨床癥狀表現為竇性停搏、心動過緩或過速、以及房顫等。據估算,每 600名 65 歲以上的成年人中就有 1 例患SSS[1];持續有癥狀性的SSS 可導致心臟或身體的供血不足,嚴重可引起心衰和心臟驟停,危及生命。據統計,SSS也是導致患者需要植入人工起搏器的最常見適應癥 [2] 。SSS具有一定的家族遺傳性,可由致病基因突變所導致。有效分離發現在竇房結組織中高效表達的 SSS致病基因對易感人群的風險分級、疾病診斷并發展藥物治療靶點具有重要的理論指導意義。但是,基于SSS是一類與衰老相關、發展緩慢的疾病,加之其外顯率通常較低的特點,目前已知的SSS致病基因數量非常有限,其發病的分子機制更有待進一步的闡明。

2022年10月18日,美國梅奧醫院徐曉雷/丁永和等團隊合作在eLife雜志在線發表了題為“A phenotype-based forward genetic screen identifies Dnajb6 as a sick sinus syndrome gene” 的研究進展 。該研究通過結合斑馬魚遺傳篩選和小鼠動物模型發現并初步闡明Dnajb6是一個新的病態竇房結綜合癥致病基因。

在前期研究中,美國梅奧醫院Stephen Ekker和徐曉雷等團隊合作,在斑馬魚模式動物中建立了攜帶有Cre-loxP重組酶系統的、在轉座子插入導致靶基因突變的同時,又可通過熒光蛋白標簽來實時報告靶基因編碼蛋白的時空表達模式和細胞器精確定位的、可有條件逆轉的新型轉座子插入誘變體系[3]。利用這一體系,該團隊收集了約1200個相關的斑馬魚突變體品系,為下一步在全基因組水平上對基因的功能注釋,以及研究人類相關疾病的分子基礎奠定了一定的技術和資源基礎。

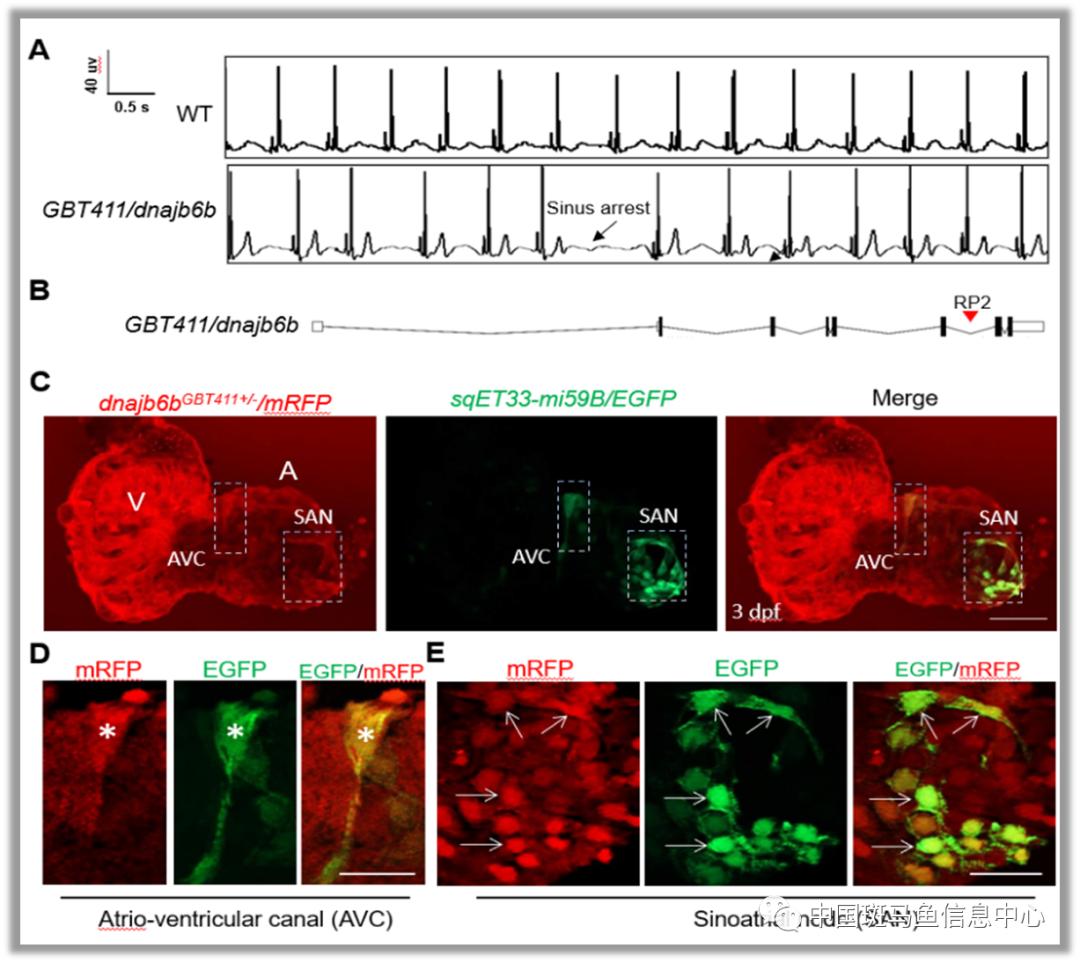

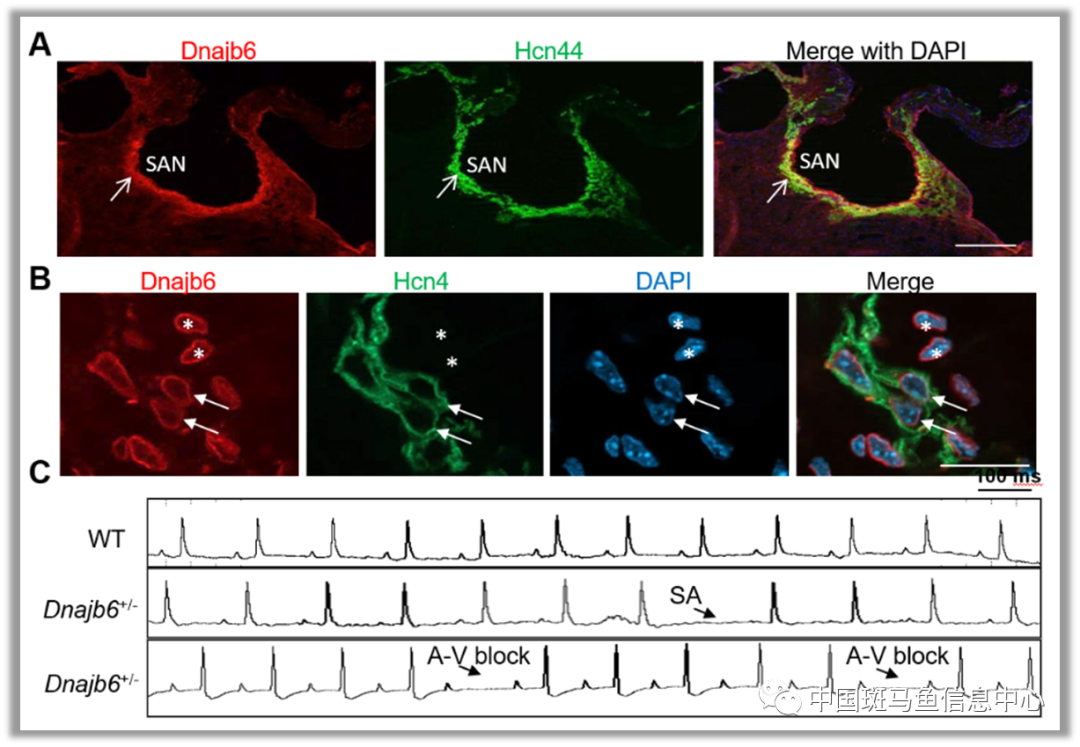

本研究則進一步發展該斑馬魚轉座子插入誘變體系,將其應用于心臟節律疾病相關的遺傳學研究。研究人員首先從609個斑馬魚轉座子插入突變體品系中富集了35個靶基因在心臟高效表達的突變體,然后應用心電圖技術進行正向遺傳學篩選,成功的分離并確認了3個突變體品系在1.5-2年齡時具有顯著增加的竇性停搏的表型,類似人類衰老相關的SSS。通過對其中一個同時具有顯著心動過緩表型,并在心臟特異性表達熒光報告標簽的突變體品系進行詳細表達譜分析發現,編碼分子伴侶蛋白的Dnajb6突變靶基因在斑馬魚和小鼠模型的起搏器(竇房結)組織中具有非常獨特的表達和定位模式。在斑馬魚模型中,Dnajb6可定位于竇房結和房室通道(Atrio-ventricular canal)(圖1)。在小鼠模型中,Dnajb6蛋白則主要富集于竇房結,并與竇房結組織中心臟起搏細胞特異性表達的HCN4蛋白部分共定位(圖2)。這些結果表明,通過斑馬魚正向遺傳學篩選可有效分離發現在竇房結組織中具有獨特表達模式的新型SSS致病基因。

圖1 斑馬魚GBT4AA/dnajb6b突變體顯示竇性停搏表型,其突變靶基因編碼蛋白定位于心臟傳導系統

圖2 小鼠Dnajb6蛋白定位于竇房結組織,并與起搏器細胞特異性表達的HCN4蛋白共定位,其基因敲除小鼠顯示竇性停搏以及房室傳導阻滯表型

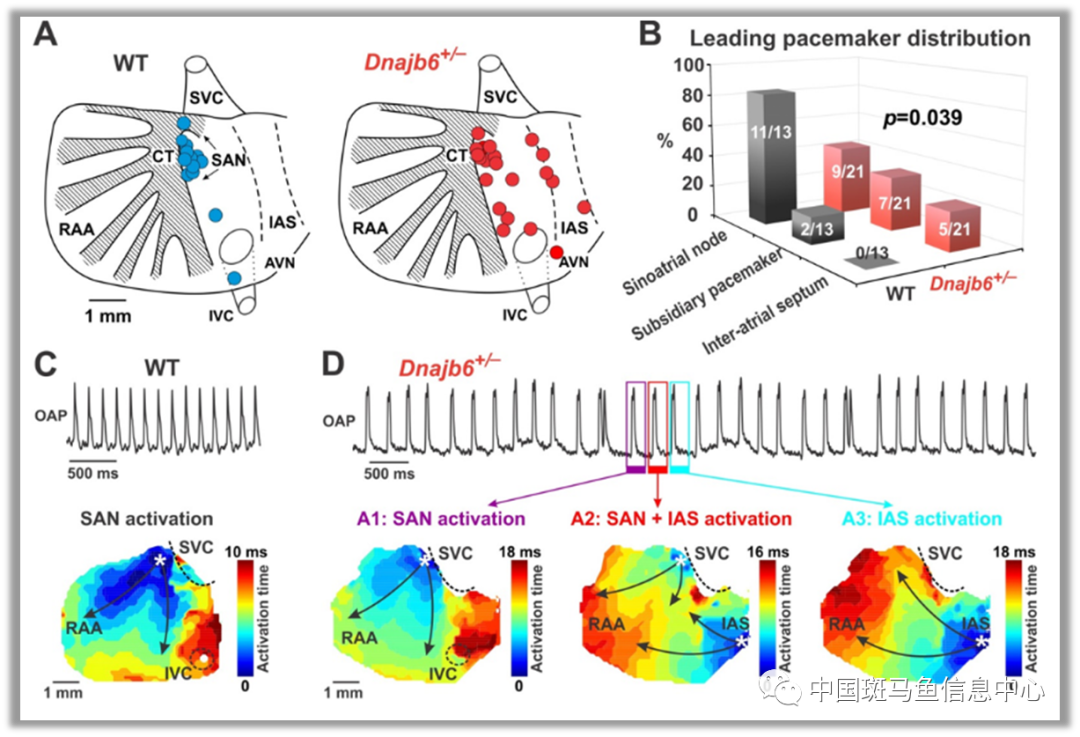

為了進一步闡明Dnajb6基因突變導致SSS的病理生理特征,研究人員應用高分辨率熒光光學映射(Optical Mapping)動作電位技術對該Dnajb6基因敲除的小鼠雜合子突變體的竇房結心臟起搏器功能進行了詳細的電生理學研究。結果發現,與野生型對照相比,Dnajb6基因敲除小鼠具有明顯心動過緩以及房室傳導阻滯的表型;并且,其心率表現為更為明顯的高度不規則性。進一步研究發現,與野生型對照小鼠中其起搏器大多位于解剖學和功能上定義的竇房結組織區域內不同,Dnajb6基因敲除小鼠中的起搏器大多數分布于竇房結組織之外的附屬心房和房間隔等區域(圖3)。這些電生理學的實驗分析結果提示Dnajb6基因功能缺失突變可能導致位于竇房結組織中主導起搏器細胞受到一定程度的抑制所導致的。

圖3 Dnajb6基因敲除小鼠的起搏器較為分散,多分布于竇房結組織之外的附屬心房和房間隔等區域

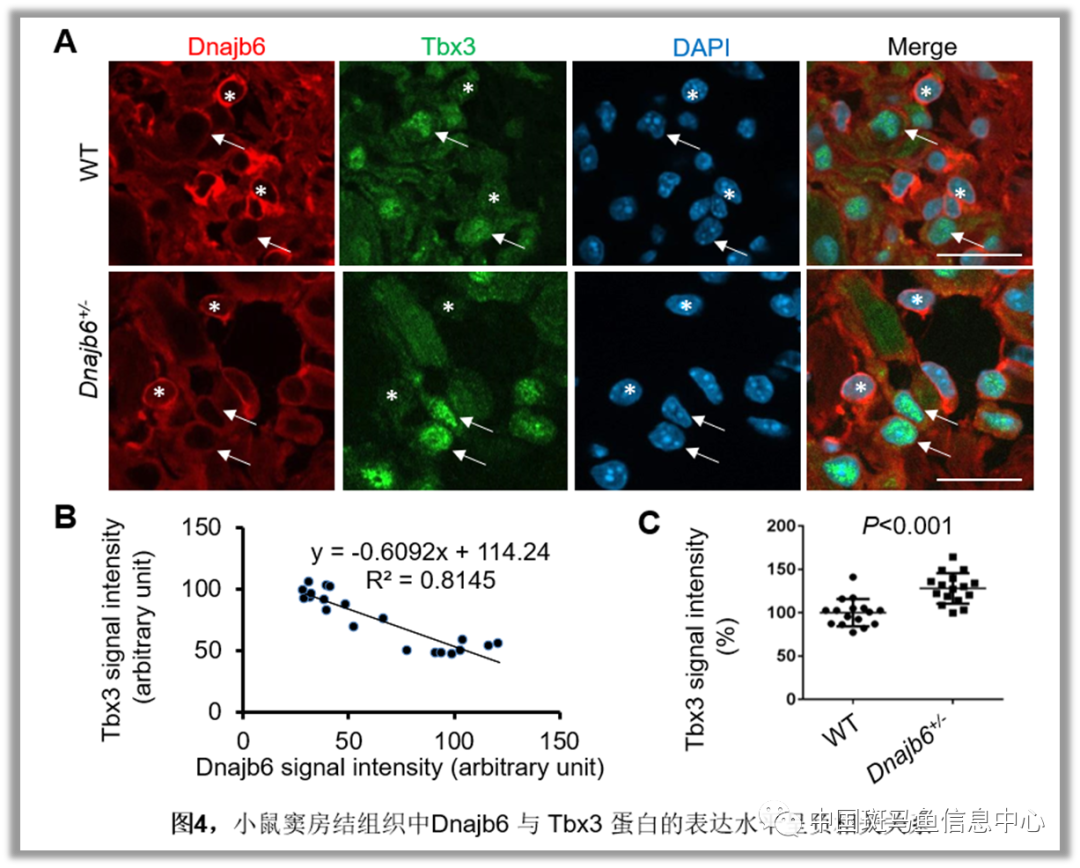

研究人員進一步結合應用轉錄組測序、計算機模擬以及竇房結組織抗體免疫熒光染色等技術手段對Dnajb6基因突變導致SSS的分子作用機制進行了初步的研究探索。首先,通過轉錄組測序發現107個在Dnajb6基因敲除小鼠右心房組織中差異表達的基因。其中,鈣調蛋白、離子通道編碼相關基因以及Wnt/β-Catenin信號通路相關蛋白編碼基因具有明顯的富集。與轉錄組測序結果一致的是,通過計算機模擬分析發現Dnajb6基因敲除小鼠竇房結中最大電導率的L型Ca2+電流(ICa,L)、Na+/Ca2+交換器的最大傳輸速率以及T型Ca2+電流的電導均發現顯著異常。研究人員繼續通過抗體免疫熒光染色實驗發現在野生型小鼠的竇房結組織中,Dnajb6 與 Tbx3 蛋白的表達水平呈負相關關系(圖4)。對應的是,在Dnajb6基因敲除小鼠中Tbx3蛋白的總體表達水平呈顯著降低趨勢。這些結果提示Dnajb6蛋白對Tbx3蛋白的表達可能具有抑制作用。考慮到Tbx3是一個已知的決定起搏器細胞特異性的主要轉錄調節因子;同時,Tbx3又是Wnt/β-Catenin信號通路的一個重要轉錄元件;結合通過轉錄組測序發現Dnajb6基因敲除小鼠中鈣調蛋白和Wnt/β-Catenin信號通路相關蛋白編碼基因的差異表達等證據支持,研究人員設想:Dnajb6基因突變可能通過激活轉錄因子Tbx3的表達,進而干擾了鈣離子的動態平衡,從而導致竇房結自主調節機制異常的SSS致病機理。

圖4 小鼠竇房結組織中Dnajb6與Tbx3蛋白的表達水平呈負相關關系

最后,為了尋求DANJB6基因突變與人SSS的臨床相關性證據,研究人員分析了一個收集了6,469例SSS病例和1,000,187例對照組的全基因組關聯分析(GWAS)數據庫[4]。結果發現,有4個DNAJB6的變異位點與SSS具有統計學意義上的相關性(P<0.05)。其中最顯著的一個變異位點:rs754941044(P=0.0193)位于潛在的剪切受體區域。因此,該剪切受體位點變異很可能對DNAJB6基因的正常功能具有顯著影響。這些人類遺傳學的分析結果初步提示DNAJB6基因突變與人SSS的發生具有潛在的相關性。

綜上所述,該研究通過結合斑馬魚和小鼠動物模型發現并驗證了Dnajb6基因是一個新的病態竇房結綜合征的致病基因;該研究初步闡明了Dnajb6基因可能通過調節轉錄因子Tbx3的表達來調控鈣離子的動態平衡,從而達到自主調節竇房結起搏器正常功能的潛在分子作用機制;本研究為應用斑馬魚正向遺傳篩選從全基因組水平上系統性分離發現更多的心臟節律疾病相關的新基因提供了一個可借鑒的思路。

該論文的通訊作者是來自美國梅奧醫院的徐曉雷教授;第一作者是美國梅奧醫院、青島大學的丁永和教授。上海交通大學新華醫院的李毅剛教授,University of Wisconsin-Madison的 Alexey Glukhov 教授,和 University of California-Davis 的 Eleonora Grandi教授參與了此項研究。

參考文獻:

1. Dobrzynski H, Boyett MR and Anderson RH. New insights into pacemaker activity: promoting understanding of sick sinus syndrome. Circulation. 2007;115:1921-32.

2. Mond HG and Proclemer A. The 11th world survey of cardiac pacing and implantable cardioverter-defibrillators: calendar year 2009--a World Society of Arrhythmia's project. Pacing Clin Electrophysiol. 2011;34:1013-27.

3. Ichino N, Serres MR, Urban RM, Urban MD, Treichel AJ, Schaefbauer KJ, Greif LE, Varshney GK, Skuster KJ, McNulty MS, Daby CL, Wang Y, Liao HK, El-Rass S, Ding Y, Liu W, Anderson JL, Wishman MD, Sabharwal A, Schimmenti LA, Sivasubbu S, Balciunas D, Hammerschmidt M, Farber SA, Wen XY, Xu X, McGrail M, Essner JJ, Burgess SM, Clark KJ and Ekker SC. Building the vertebrate codex using the gene breaking protein trap library. Elife. 2020;9.

4. Thorolfsdottir RB, Sveinbjornsson G, Aegisdottir HM, Benonisdottir S, Stefansdottir L, Ivarsdottir EV, Halldorsson GH, Sigurdsson JK, Torp-Pedersen C, Weeke PE, Brunak S, Westergaard D, Pedersen OB, Sorensen E, Nielsen KR, Burgdorf KS, Banasik K, Brumpton B, Zhou W, Oddsson A, Tragante V, Hjorleifsson KE, Davidsson OB, Rajamani S, Jonsson S, Torfason B, Valgardsson AS, Thorgeirsson G, Frigge ML, Thorleifsson G, Norddahl GL, Helgadottir A, Gretarsdottir S, Sulem P, Jonsdottir I, Willer CJ, Hveem K, Bundgaard H, Ullum H, Arnar DO, Thorsteinsdottir U, Gudbjartsson DF, Holm H, Stefansson K and Consortium DG. Genetic insight into sick sinus syndrome. Eur Heart J. 2021;42:1959-1971.

17312606166

17312606166