慢性腎臟病(chronic kidney disease,CKD)是一種對人類健康和生命構成嚴重威脅的疾病。在我國,CKD的患者人數約為1.2億,患病率高達10.8%。隨著人口老齡化加劇以及生活方式的轉變,糖尿病、肥胖等代謝性疾病的流行導致腎功能衰竭患者的數量持續上升。CKD患者常因胰島素抵抗、代謝性酸中毒、透析治療、炎癥反應等多種因素,而出現肌肉減少癥(Sarcopenia,SP),其發生率高達42%。SP是一種以肌肉力量減弱、肌肉質量降低及功能衰退為特征的疾病。該疾病的發生與代謝失衡、衰老、營養素缺乏及體力活動不足等因素密切相關。在SP的發展過程中,患者可能會因骨骼肌顯著萎縮而經歷跌倒、骨折等風險增加,從而導致身體殘疾、代謝紊亂、認知障礙、住院時間延長等健康風險,甚至導致死亡。CKD伴SP會嚴重影響患者的生活質量,增加蛋白質-能量消耗營養不良及心血管疾病的發生,從而提高患者的住院率和病死率。慢性腎功能衰竭(Chronic Renal Failure, CRF)是指CKD中腎小球濾過率下降至失代償期的那一部分患者群體。CRF患者更容易并發心血管疾病、代謝性酸中毒、營養不良及SP等問題,而SP是最容易被忽視的并發癥之一,因此,在CRF患者中,早期發現并及時干預SP顯得尤為重要。

動物分組、模型建立

將無特定病原體(Specific Pathogen Free,SPF)級Sprague-Dawley(SD)大鼠隨機分為健康對照組、假手術組和5/6腎切除手術組。其中,健康對照組未進行任何操作,假手術組僅將腎包膜去除,疾病模型組行5/6腎大部切除術。大鼠在SPF級動物房內檢疫飼養1周后,稱重,標記,觀察大鼠整體情況有無異常。模型組大鼠采用Platt et al提出的方法進行 5/6腎切除建模,假手術組大鼠也同期進行兩次手術,但不做任何腎組織的切除或結扎,僅剝離腎周脂肪組織和腎包膜,保留腎上腺。5/6腎切除術后大鼠的血肌酐和血尿素氮水平升高且伴有營養不良狀態,判定為CKD大鼠模型造模成功。

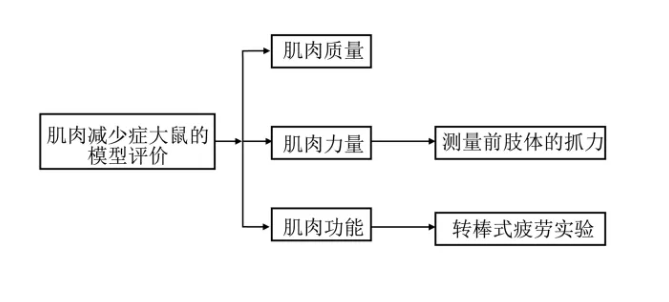

SP大鼠模型的評價方法

使用抓力儀測量肌肉的力量,使用轉棒式疲勞儀測定轉棒時間、落棒次數、在棒周數以評價肌肉的功能,并且測量標本肌肉的干重、濕重,使用以上指標綜合評價SP。

前肢抓力測試

將大鼠放置在抓力計上,讓其前肢抓住探頭。輕輕拉動大鼠的尾巴,使其用力抓住探頭。當大鼠施加最大力量時,動物在被牽拉尾部向后移動時會本能地抓住任何物體以阻止后退,直到拉力超過它們的抓力。動物失去抓力后,前置放大器自動記錄了抓力的最大值,并顯示在液晶屏上。重復測量3次,記錄大鼠前肢最大抓力。

轉棒實驗

檢測大鼠肌肉功能。由Dunham和Mimy建立并廣泛用于評估動物的運動技能和整合性。測試時環境保持安靜以減少干擾,正式實驗前大鼠進行預訓練(每天2次,連續3 d)。實驗時將大鼠置于旋轉桿上,設置在大鼠在初始轉速5 r/min上適應10 s, 2 min內從5 r/min加速至40 r/min, 保持至5 min, 期間大鼠因運動功能障礙從棒上跌落,或抱住轉棒被動旋轉,由踏板式光電系統記錄大鼠在棒時間和跌落時的轉速。每只動物測量3次,最后取平均值。

各組大鼠抓力實驗和轉棒實驗的結果

抓力實驗結果顯示,模型組大鼠前肢抓力值較假手術組減少,差異有統計學意義(P<0.01)。轉棒實驗結果顯示,模型組轉棒時間短、在棒周數少,驗證模型組大鼠的肌肉力量和功能降低(P<0.05)。

總結

5/6腎切除后,有效腎單位減少,形成“三高”狀態(高壓力、高濾過、高灌注),最終發展為腎小球硬化、腎小管萎縮、腎間質纖維化為特征的病變,同時伴有血肌酐(Cr)、尿素氮(BUN)升高及腎小球的濾過率下降等實驗室指標的改變。這些病理變化與人類慢性腎炎所致的腎間質纖維化相似。相較于2/3或3/4腎切除,5/6腎臟切除術使大鼠的血Cr、BUN升高更明顯,原理在于腎單位減少后,腎小球經歷“高灌注、高濾過、高壓力”,導致腎小管萎縮和腎臟纖維化。造模成功后,觀察到大鼠的活動量和精神狀況顯著改變,而本實驗中的大鼠的進食量和體質量下降不明顯,可能與個體差異及觀察樣本數量有關。5/6腎大部切除術是一種簡易且成熟的方案,可短期內引起大鼠腎單位丟失、腎小球濾過率下降、血清Cr升高,但術后死亡發生率高達37.5%,本實驗術后病死率達43.3%,高病死率可能與與手術本身或腎臟疾病的嚴重程度有關。為提高研究的準確性,需增加造模動物數量。CKD的主要病理特征是正常腎臟細胞被細胞外基質取代,最終導致腎小球硬化和腎小管間質纖維化。本實驗中,術后出現由腎單位減少引起的腎功能衰竭表現,病理結果顯示殘腎代償、腎間質纖維化及腎臟細胞凋亡,證實模型構建成功。腎間質纖維化是CKD進展至CRF的共同病理過程。

17312606166

17312606166